作者:张阳

来源:《清华法学》2022年第2期

发布时间:2023-04-29 19:03:29

目次

一、问题缘起:穿透式监管背景下金融司法的退与进

二、揭开金融司法监管化的面纱:样态及本质

三、金融司法“附和”监管(规章)的动因与理据

四、检讨金融司法监管化的泛化、纠葛与缺陷

五、边界约束的可能:金融商法视角下的通道选择

六、结语:金融司法和金融监管动态协同的追问

一、问题缘起:穿透式监管背景下金融司法的退与进

金融市场发展与金融监管取向存在往复不定的周期性。[1]从20世纪30年代美国经济大萧条开始,金融周期论即被高度关注。新世纪以来,达格尔(Jihad Dagher)通过政治经济学视角进一步指出,一国金融监管会随金融市场变化而进行针对性调整,新制度经济学的要义更是强调“创新—监管—再创新—再监管”的治乱周期循环。[2]较于西方发达市场,我国现代金融发展历史较短,然速度和规模扩张迅速,呈现压缩式“夹心饼干”的特点,监管和市场始终在动态博弈。近年来,受政策红利影响和科技普惠助推,金融产品不断创新,各种资产收益权、担保结构多层嵌套,证券化、表外化共同作用,非标融资、资金池、循环交易、债务加入等交易结构眼花撩乱,大数据、金交所、元宇宙、比特币、碳排放等各类交易所竞相设立,尤其是互联网带动的金融脱媒使金融创新浪潮迭起。

这种欣欣向荣之势背后,以契约自由之名为掩盖、高杠杆经营的风险逐渐积聚,乱私募、假信托、伪基金频现。2017年开始,监管整顿金融无序扩张的态势明显,[3]第五次全国金融工作会议将去杠杆、防风险提升到特殊重要地位,2022年党的二十大报告强调“加强和完善现代金融监管,强化金融稳定保障体系,依法将各类金融活动全部纳入监管,守住不发生系统性风险底线”,打破权利外观主义法则、强调实质重于形式的穿透式监管成为主流基调,所有金融机构、业务、产品及活动被全面纳入监管范围。

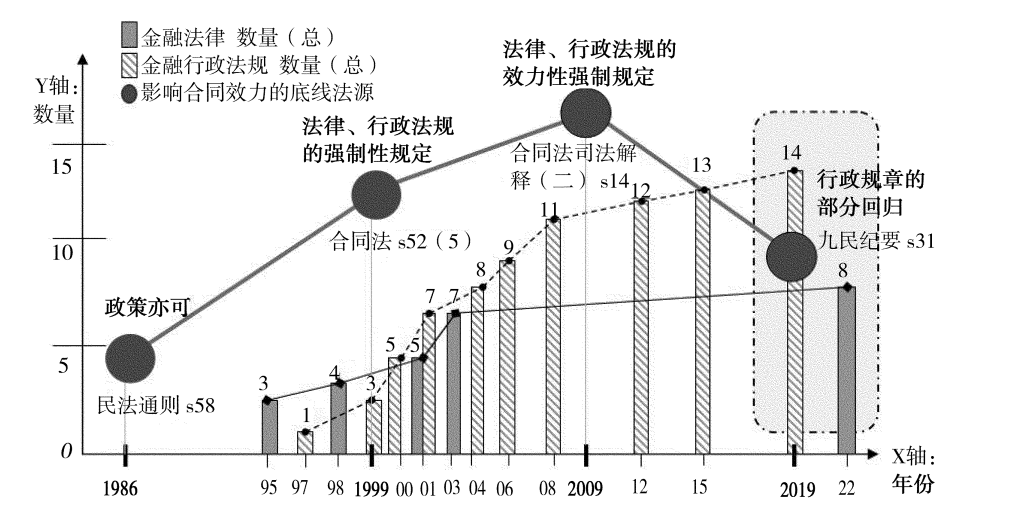

穿透式监管实现了金融活动的拆分,使金融监管背后民商行为的私法逻辑显现,[4]强监管的指向对金融司法裁判码尺亦有影响。在我国,司法对监管存在明显依附,为避免行政管制不当侵入合同自治,1999年《合同法》明确规定法律和行政法规作法源依据,2009年《合同法解释二》进一步排除管理性规定的侵扰,限定于效力性强制性规定范围,《民法典》亦严循合同无效判定的规范等级。从准据法角度看,行政规章被排除在外,问题似已尘埃落地。但在强监管的背景下,2018年“伟杰公司股权代持案”[5]再次掀起悬念,最高人民法院裁定股权代持协议因违反金融监管规章的行为实质损害社会公共利益而无效,如此借助通道性的价值补充解释,将规章重新拉回影响金融合同效力的法源之列。除个案路径外,2019年最高人民法院又发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》(“九民纪要”),第31条规定“违反规章一般不影响合同效力,但该规章内容涉及金融安全、市场秩序、国家宏观政策等公序良俗的,应当认定合同无效。”由此,金融司法适用位阶较低的监管规章从个别现象迈入一般规范。

一石激起千层浪,金融司法监管化现象引起学界广泛争议。支持者认为金融市场复杂多变,风险具有外部性,仅靠传统民法等私法难以达到治理之效,既有金融法律、行政法规尚无法提供充分制度供给,以法律位阶差异、一刀切地排除规章实属矫枉过正,[6]存在架空国家行政管制硬性约束力的风险;行政规章具有专业性、及时性的优点,对经济秩序的法价值把握更精准;规章暗含的金融安全、社会公共利益之公序良俗当予保护。[7]反对者强调金融司法监管化不当扩大公权侵入范围,行政规章甚至国家政策借助公序良俗模糊的通道被泛化使用,既损害合同私法自治根基,也有造成立法法法律效力位阶虚化的风险;加之监管变动性较强,规章的法安定性相对欠缺,一旦金融司法沦为金融监管的“复读机”,司法稳定的预期亦将受损,进而影响金融市场的创新设计。[8]

更严重的是,司法实践对如何适用金融规章审查商事合同效力的态度不一,同案不同判、同规章不同评价的问题突出。譬如,同样是《私募投资基金监督管理暂行办法》,北京市高级人民法院认为属于“九民纪要”规定之公序良俗的规章,[9]而上海一中院认为其并非法律、行政法规,不能作合同效力认定依据,[10]如此简单地以法源位阶差异否定规章作准据的不在少数。[11]而本应作为过滤网的公序良俗路径,又因不确定的模糊性成为兜底箩筐,部分法院缺乏立法目的、实质内容和危害结果的说理论证,径直将违反规章的行为等同于有悖公序良俗,而不同规章内容并非一定暗含公共利益,此般仅关注位阶、忽视规章内容之举实不可取。有些法院稍加递进,引入扰乱金融管理秩序、冲击金融市场、引发金融风险、关系金融安全等正确的“帽子”,[12]为复杂案件的审理提供说理正当性掩护,然此政策描述取代实质法律分析的范式存在循环论证和结果倒推的问题。准此,公序良俗条款反而成为规避法律、行政法规的帮凶,背离立法初衷。

实际上,金融司法和金融监管既不宜绝然割裂,亦不可复制趋同。破解前述问题的核心在于寻找意思自治和公共秩序的合适边界。尤其在金融安全已纳入总体国家安全观的重要组成部分,强监管、防风险成为底线目标的情势下,金融司法监管化亟待进行通道的合理再释,由粗糙的位阶判断和政策话语解释,向更深入的规范意旨和危害结果的分析转化,以此促进金融创新和金融安全的微妙衡平。申言之,本文将系统分析金融司法监管化可能的合理进路,并试图厘清金融司法和金融监管的边界约束,以减少金融政策摇摆不定的影响。

二、揭开金融司法监管化的面纱:样态及本质

法学视界中的“某某化”暗含破除“非黑即白”二分法的融合思维,债权物权化、场外交易场内化、交易客体主体化等[13]均体现出二元分子复杂的交互关系。金融司法监管化非自始即有之现象,从历史维度观察,金融监管和金融司法的关系存在何种类型?为何金融司法监管化“脱颖而出”?实践样态又有哪些?

(一)光谱式分布:金融司法与金融监管的三种关系类型

第一种是金融司法和监管的分立化。金融司法漠视监管规则,完全根据高位阶的法律和行政法规判定合同效力。这一定程度上可减少证监会等金融监管机构和地方政府条块管理的部门利益缠绕。尤其在大资管领域,本质并无差异均为受人之托、代人理财的资管产品却有不同规定,监管套利的洼地效应突出,合同效力判断若屈服于各行其是的监管文件,将造成制度逐底竞争。[14]这种金融司法“高傲”的制度基础滥觞于1999年《合同法》第52条规定,只有违反法律和行政法规的合同无效,自此各地法院找到了简化金融裁判的取巧方案,当诉方主张适用金融规章时,法院可直接拒绝筛选判识,司法和监管逐渐疏离化。随着2009年《合同法解释二》颁布,最高人民法院进一步区分管理性规定和效力性规定,又整体限缩了判定合同效力的法律和行政法规的范围,当然其中标准不清的问题备受学界指摘,没有跳脱某种无法言传的经验法则的窘境。

第二种是金融监管的司法化。不同于监管的主动灵活,司法具有被动稳定的特点,原则上当审慎居中裁判。但我国司法机关亦是国家权力体系的组成部分,存在寻求政治地位认可、主动介入风险治理的冲动。实践中,最高人民法院频频颁布司法政策介入金融监管领域,最突出的即体现于对金融市场利率的管制。我国利率实行民间借贷和金融市场的双轨制,前者由司法明定,后者是央行权限。为促进市场化,央行放权将金融市场利率自由化,存贷款上限和下限逐步放开,但近年来最高人民法院“逆流而上”不断出台司法解释。2017年,最高人民法院发布《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》(法发〔2017〕22号),将民间借贷24%的上限标准直接适用金融借贷纠纷,2020年《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2020〕17号)又将24%的保护条款改为以LPR的4倍。由于司法是最终裁决主体,这实质上否定了既有“费用约定”的监管政策,而在结果上成为贷款利率限定的制定者。[15]实践中的案例亦多遵循此裁判依据,[16]监管空白被司法政策“越位”填补。

第三种是金融司法的监管化。金融监管政策涌入司法领域,司法放弃“傲慢和偏见”,转而尊重金融监管规定,将法律、行政法规外的规章纳入合同效力裁判准据。这种类型又可细化为三种模式:套用类、前提类和判断类。

套用模式是直接将广义国家政策作为裁判依据,在1999年《合同法》颁布前较常见,此期间我国缺乏专门的金融法律法规(1995年才颁布央行法、商业银行法、保险法),民事法律是为主导,“法律”的外延宽泛(《民法通则》第58条,不管法律的层次和性质,违反一概认定合同无效),政策也具有合法性的基础(《经济合同法》第7条第1项),合同裁判依据不得不依赖于政策导向的规范性文件。由于“一行三会”的监管架构直到2003年才布局完成,彼时央行的规定是主要的司法码尺,如《贷款通则》即为当时企业借贷纠纷的核心准据。

图1 影响金融合同效力的准据法历程

前提模式是司法将原本属于自身裁量权的事项交由监管机构处理,典型例子如证券虚假陈述的民事赔偿行政前置规定。[17]虚假陈述民事赔偿的认定标准十分复杂,且市场欺诈、公平交易等理论基础并未达成共识。由于专业性欠缺和规避群体诉讼的考量,最高人民法院2002年颁布司法解释规定受理虚假陈述案件的前提是该案已被证监会处罚且生效,如此行政监管的认定代替了司法判断,司法权威颇受质疑。经过近20年的实践探索,2022年发布的新虚假陈述侵权赔偿司法解释[18]取消了行政前置程序。

判断类模式是本文研究重心,是指金融司法对监管的态度由分立转为靠近,根据规章目的、内容和影响之不同,决定是否及如何作为合同效力判断标准。此时,部门规章有条件地重回合同效力评判依据。2019年“九民纪要”对此进行了制度性的确立,第31条但书条款规定,“规章内容涉及金融安全、市场秩序、国家宏观政策等公序良俗的,应认定合同无效”,为金融规章通过公序良俗条款的转介提供了正当性和规范性的背书。

如上分类并非完全依循递进式的时间脉络,如鲁篱教授所言,法院对行政法规的认定很难有一个时间段的切割来区分司法立场。[19]但通过关键节点的司法文件和金融法规的比较,可大致厘清司法态度的流变。回归现实,三种类型共时存在,不过在当前防风险背景下,重心已转向金融司法的监管化。须注意,所谓的金融司法监管化,实质上选择主动权仍在于最终裁决主体——司法机构,最高人民法院通过颁布司法解释或司法文件(如合同法司法解释、虚假陈述的司法解释、“九民纪要”)的方式彰显对金融监管规则的态度,[20]认可或不认可部门规章在合同效力的影响力,实践中鲜有监管部门颁布规则介入司法领域。

(二)金融司法监管化的技术路径及本质剖释

金融监管规章如何影响合同效力?连接点在于合同效力判断之准据,主要是原《合同法》第52条第4项和第5项规定,后在《民法典》第153条承继修改,核心技术路径有两种。

一种是利用授权立法的扩张解释将行政规章引入合同效力的认定。无论《合同法》第52条第5项“违反法律、行政法规的强制性规定无效”,抑或《民法典》第153条第1款“违反法律、行政法规强制性规定的民事法律行为无效”,均通过位阶设计隔绝规章对合同效力的影响,避免地方割据和部门条块的利益渗透。[21]而金融司法实践则通过曲线设计将监管规章视为更高位阶法律的授权立法。例如,在商业保理合同纠纷中,[22]深圳法院主张《加强商业保理企业监督管理的通知》在法律规范中的效力位阶虽非法律、行政法规,但属于银保监会根据《银行业监督管理法》第15条明确授权,为规范商业保理公司经营、防范化解风险而制定,而且禁止商业保理公司通过地方各类交易场所融入资金的规定,是对商业保理公司不得从事银行业金融业务活动的细化,与《银行业监督管理法》立法目的一致,不与上位法抵触,也不与同效力层级的其他规范冲突,应当贯彻实施。

另一种是将行政规章的违反视为损害社会公共利益/公序良俗进而认定合同无效。法律依据在于原《合同法》第52条第4项“损害社会公共利益的”,或《民法典》第153条第2款“违背公序良俗的民事法律行为无效”。由于公共利益和公序良俗内容难缕清晰,这为司法裁判引入规章提供了便利条件,具体技术路线是论证监管规章的强制性规定是为维护社会公共利益而设,违反规章即等同于违反公序,据此认定合同无效。在一项债权转让合同纠纷中,法院认为合同约定金融企业非公开、未采取评估拍卖方式处置不良债权,违反了《金融企业不良资产批量转让管理办法》(财金〔2012〕6号),使金融企业转让金融资产脱离金融监管部门,妨害银行业健康有序发展;加之由于银行业牵涉众多不特定存款人的切身利益,商业银行此种违规行为危及金融秩序和社会稳定,进而损害社会公共利益,故认定合同无效。[23]类似案件还频见于私募股权投资、虚拟货币交易、场外配资合同、差额补足协议等纠纷,法院以违反规章之禁止性规定的行为实质“有损非特定投资者合法权益”“损害金融安全”“危及金融秩序”“导致系统性金融风险”等为由论证损害公共利益,进而否定合同效力。[24]

从技术路径表象看,金融司法监管化的核心逻辑是引用监管文件解决金融合同纠纷,上述两种进路为行政规章判定商事合同效力打开了新通道,违规的结果不止于公法的行政处罚,私益也会产生“真金白银”的损失。从理论本质看,这又体现出两种规律:一方面,金融监管更多地进入私权自由。在系统性风险防范和安全价值优先的当下,契约自由边界正受到监管干预的制约,[25]行政权力对金融交易行为的影响日渐扩大,这种干预多是基于预防性的处理目的,金融司法对行政规章的认可实质上体现出公权介入私法的强势。另一方面,金融领域形式主义司法正转向实质主义司法范式。前者主张根据既有法律规范,运用形式逻辑进行司法活动,强调对外观主义的尊重,后者更多受利益法学影响,探究法律背后的目的和价值,注重穿透主义的审判。金融司法监管化通过授权性立法的解释和公序良俗价值的兜底,使监管规章成为影响合同效力的准据,穿透层层嵌套的合同发现隐藏在背后的真实交易和实质正义,彰显出能动司法的趋势。

三、金融司法“附和”监管(规章)的动因与理据

制度本身具有衡平稳定的特点,“某某化”动态的演进需要强烈动因。金融司法监管化不仅是优化合同效力判定准据“充分条件”的向好推进,更包含风险治理“必要条件”的现实选择。本部分将从法律供给缺陷、监管便利优势、司法话语同频等角度,探究金融司法监管化的核心理据。

(一)为何“沦落”到金融监管规章?——基础法律力有不逮

在资产证券化和衍生工具的助推下,各种复杂的金融设计层出不穷,密集的契约、结构化的模式、名称各异的产品、涌动的资金、无尽的信息充斥市场,即便专业人士亦难窥见金融底层资产的全貌,更何况经验和信息相对劣势的投资者。由于层层嵌套和网络化的关联,金融风险具有强外部性,市场主体的交易可能引发风险外溢传导,进而诱发系统性危机。一旦发生系统性风险,市场机制纠偏效果有限且代价巨大,历次金融危机已带来了足够的警醒。因此,市场创新固然重要,但发展之前提——风险治理机制无论如何强调都不为过。[26]

寄托于制度的纠偏是现代风险治理的关键经验,毕竟,外部性风险之破解难以通过市场的契约分配实现内化。然而,民法主导的传统私法难担此任。①从概念体系看,创新型金融交易无法被民法规则全面涵盖。虽然民法凭借潘德克顿的精密结构不断迈向现代化,我国民法典也作出对金融法最大公约数的提取,但其知识话语和制度体系根基仍是工业革命对有形物的规制,权利思维主导的进路很难对接嵌有结构化设计的金融交易,[27]资产收益权、信用违约互换、追索权保理、终止净额结算、让与担保、质押权远期转让、帐户型衍生品的负价格等,都与传统民法权利存在抵牾之处。[28]倘若概念都难以纳入,更毋言针对性的规制。②从责任分配看,民法线性归责体系难以回应金融风险复杂的因果关系。传统私法强调责任可预期,交易风险发生于相对人之间,违约等风险责任分配较清晰。但由于现代金融的交互复杂和紧密耦合,[29]风险传播呈现出不确定的网络扩散特征,加之金融交易链条的叠加、层层中介的嵌入和交易场所的撮合,金融风险的责任难以依靠法教义学视角下传统民法因果关系的分析和推理,而多从现实可行性和社会成本的最小化出发。像虚假陈述等民事侵权赔偿,投资者的损失如何剔除系统风险等因素的干扰无法被准确获知,均存在理论假设的推导。[30]③从处置结果看,以意思自由为核心的个案正义可能引致更大的金融连环风险。民法主要处理微观具体的交易关系,较少关注衍生的深层考量和整体的宏观评估。而金融交易的合同有结构性、群组性和关联性的特点,如资产证券化契约群、风险投资契约群、互联网金融平台契约群、 PPP项目融资契约群、金融衍生品合约群等,[31]一个裁判可能产生影响其他合同效力的关联效应进而引发金融风险的连锁性动荡。

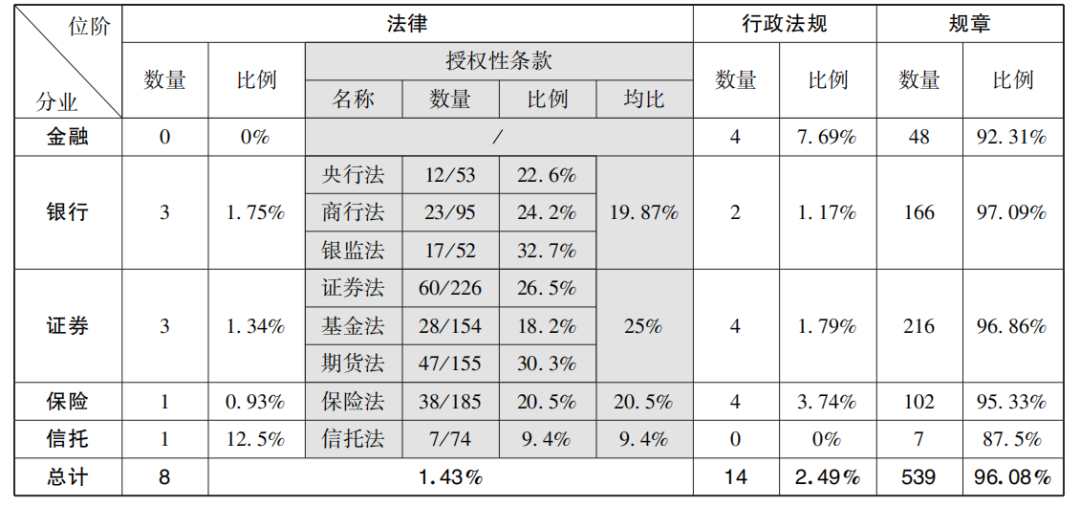

表1金融法中法律规范的数量对比

目光投向本应作为基础依据的金融法律、行政法规,其又因不够完备、过于粗疏而力有不逮。不完备性是任何法律都难以逃脱的宿命,[32]然金融制度供给的现实却尤令人遗憾。一则,我国金融基础立法架构虽初步形成,但仍有真空地带,基金法仅是残缺的半部(只适用证券投资基金,产业投资基金、创业投资基金被排除在外),证券法难覆盖银行间市场债券类型(短融、中票等债务融资工具游离其外),期货和衍生品法直到2022年才颁行,金融稳定法仍在酝酿,金融基础设施法尚遥遥无期;即便既有分业思路的金融立法内容亦十分粗糙,原则性规范尤多,法律空洞化问题突出,[33]难为司法裁判提供清晰指引。二则,金融法律文本中授权性条文占比过高,如果相关部门不制定具体政策,很多内容无法实施。笔者对核心的8部金融法律作统计(表1),授权性条款在银行法、证券法、保险法、信托法的比例分别达19.87%、25%、20.5%和9.4%,平均为18.69%,这意味着每5条规范就有近1条使用了模糊的授权。三则,从规范数量对比看,现行有效的法律和行政法规分别有8部和14部,而规章达539部(占96.08%),这还不包括数以千计的各种规范性文件。[34]由于我国金融市场是政府主导下强制性制度变迁的产物,监管机构掌握绝对主导的剩余立法权,分业监管格局下部门利益的竞夺严重,本可通过行政法规的次优选择实现合同效力评判正当性供给的愿景被现实浇了冷水。囿于高位阶制度供给不足,这些规章文件成为市场操作的实际准则,法律和行政法规作用进一步虚化。[35]

(二)金融监管的“能”:主动和被动的视角

传统私法的局限和金融法律的不足尚非监管规则“上位”的必要条件,关键在于监管当局规制能力过硬。

首先,作为技术性的官僚机构,金融监管当局颁行的规章更专业,能更好应对实践复杂问题。金融交易具有复杂性,不仅话语概念远离生活,如权证、期权、差额支付、对赌协议、资产证券化等概念的理解就十分困难,且虚拟物品之本质使其成为一种描述性存在,缺失直接感观,再加上利益分配、资金流动和结构的嵌套,构建了一个与实体经济相对的无形世界。[36]这种专业的壁垒对善于法条分析和权责分配的法官而言是不小的挑战。监管机构惯以“父母官”自称,因有发展市场之绩效评价,对交易政策和技术机理有精深把握,工作重心即聚焦风险的识别处置和经济秩序的保障,专业程度更高。而且,以证监会为代表的金融监管当局被称为中国最现代化的专业监管机构,汇集了大量技术精英。[37]是以,金融监管部门制定的规章具有较强的专业性,能为实践提供具体的操作指引。

其次,作为市场一线的监管机构,金融监管当局的规章更及时,能较精准锁定新兴的风险问题。在利益驱使下,凭借金融工程学技艺和抽屉性协议,各种金融创新产品不断涌现,高位阶法律因稳定性和抽象提炼的内在要求,不可能及时因应,市场各种“金融第一案”就是典型,[38]它们不断突破法律涵摄面。而监管规章以实用主义为导向,不强调教义学范畴和理论提炼,对实践机制、模式具有包容性,吸收性立法的特点突出,能对具体问题进行及时规制,甚至在风险未显现时就有监管的试验触手。如伊恩(Iain)教授所言,较于事后司法模糊的信义、侵权等标准的适用,金融监管规则能给市场参与者提供更大的事前确定性(ex ante certainty)。[39]而且,从立法程序看,金融规章的出台由部门内自行主导,无需全国人大或国务院统筹,也不用与其他部门协调,发布及时,能最大程度减少市场和监管的时滞和认知偏差。

再者,作为强势主导的执法者,金融监管当局的规章更有力,能对市场主体的规避行为形成威慑和制裁。20世纪下半叶开始,风险预防为核心的规制国家(regulatory state)思潮逐渐风靡全球。[40]受计划经济的遗留影响,我国金融改革具有强制变迁的特点,更依赖政府的主导。20世纪90年代金融市场发展初期,政府在参照域外经验的基础上由上到下进行期货、证券、信托等模块化的设置,不断扩大产品面向。虽然市场主导的创新亦是旨向所在,但核心价值仍聚焦安全,特别是随着强监管基色愈发明显,其带来的系统性风险防控效果和社会认同感不断提升。与民事私法纠纷的惩罚主要限于合同无效和资金赔偿不同,对金融违法行为,监管规则可有市场禁入、停业整顿、撤销牌照等更多元的惩处,而金融规章正是监管的文本落实,实际上已成为市场主体活动的核心风向标。

此外,作为市场发展的“父母官”,金融监管当局的规章更综合,能融合商事法律关系合同调整的意旨。我国政府绩效考核评估中,除监管执法外,发展型思路根深蒂固,市场规模扩张被视为其政绩表现,因此监管机构还往往担负起发展市场的潜在责任。监管规则不仅关注组织设立、行为惩处,亦要指导交易关系的达成和契约的签订。可以说,在公私法融合趋势下,金融监管规则大多是融合执法和发展的内容综合体,是商事法律关系调整的监管表述,[41]而非纯粹的调整公域的行政法,绝大多数监管规则也是交易规则,可较有效地兼及市场风险的预防和处置。[42]

(三)金融司法的“附和”——政策、背书和成本的考量

“强监管、弱司法”的格局在金融领域尤其明显,本应居中独立的司法为何会附和于监管(规章)呢?

很重要的一个原因是法院对政治地位的竞逐。监管规章带有公共政策的指向,大多开篇指明立规目的,对现行539部金融规章目的条款进行词频分析,金融安全、防范风险、规范行为、维护交易秩序、保护公共利益、促进市场健康发展等词稳居前列。[43]这一定程度彰显着规章内容嵌入国家安全的考量,与中央文件保持一致。对法院而言,从法律地位看,由于行政权和司法权并立,其对监管部门仍保持一定的距离和边界感,但从政治地位看,作为国家政法体系的组成部分,其对金融安全等政治话语必须责无旁贷地积极追随,司法裁判往往追求法律效果和社会效果的统一。[44]而如前文所述,在监管日益强化、规章与金融稳定高度捆绑的当下,司法对监管(规章)的敬畏,不仅是对国家治理大局和谐合作的笃行,毕竟若监管评价不合规,而司法认为合同有效,市场主体仍会以违规成本为代价竞逐经济利益;更根本的是对中央大政方针的支持,有学者就此提出公共政策法院的论证概念。[45]

为自由裁量权增加正当化的背书是金融司法监管化的另一原因。囿于成文金融法律规则在司法适用中精确性不足,需要一定的自由裁量权来解释。然而解释本身不是目的,法官更关注的是是否能够做到案结事了,既使当事人信服,又能保证判决不被上级法院否定,维护自身权威。而将监管规章纳入商事合同效力的评判标准利好明显。一则,在特殊案件缺乏法律、行政法规明文规定时,具有执行性解释属性的规章内容能提供一定说理依据,尤其是我国行政主导背景下,当事人对监管规章存在信赖基础,换言之,裁判理由之论述“有总比没有强”。[46]二则,自由裁量权往往依附公序良俗通道展开,像金融安全、市场秩序、国家宏观政策等公共利益具有政治话语的加持,寥寥数语即可增加裁判说理的分量,掩盖裁判中金融法律专业知识的不足,增强案件的大局观和正确性。

从法经济学角度分析,对金融监管规则的“拿来主义”能提高司法裁判效率、降低裁判时间成本。司法部门作为中国科层机构的组成,法官作为负担更重的公务员,均有行政化逻辑的绩效考核,结果导向的案件数量是核心指标。[47]如桑斯坦(Sunstein)所言,“当人民经受了决策疲乏时,就会更倾向于遵守默认规则”,[48]金融商事纠纷一般较为复杂,在不能拒绝裁判的前提下,若能直接将具有明确指引的监管规则作为裁判理由,可减少法院寻求更复杂的价值判断或法外因素论证的成本,在较短时间内模板化地完成更多金融案件的审判。

四、检讨金融司法监管化的泛化、纠葛与缺陷

在以上动因促使下,金融司法监管化趋势愈发明显。然而,因边界模糊和进路异化,其隐患亦十分突出,适用泛化、结构失调和功用失真等问题多发。

(一)金融监管规章借由公序良俗通道被泛化适用

被疏离的监管规章在“九民纪要”后重回金融司法视野,通过公序良俗兜底通道,为法官裁判提供了“杀手锏”。因公序良俗属于规范性不确定法律概念,在民法典中与社会公共利益亦存在混同。这种模糊性的短板和立法留白反倒为监管规章的司法适用提供了便利。大量司法案件存在泛化适用的问题,违反规章即被机械地视为违反公序良俗,进而判定合同无效。不少案件更存在“规章文件/金融安全/公共利益”等循环论证,用看似精密的的法言法语,遮盖苍白无力的判决理由。实际上,商事合同即便违反法律、行政法规都未必无效,尚须作效力性强制规定的识别,而借助公序良俗之转介直接为一般条款的逃逸提供了条件,[49]以安全秩序为名,公序良俗成为法官判案说理矫饰取巧的工具。[50]

必须指出,金融监管规章和公序良俗并非线性的一一映射。规章众多,往往涉及资质、组织、交易、行为、管理、效力、履行等纷繁的内容,其与公序之间尚要针对性的涵摄比照,动辄“视同”的泛化适用影响趋恶。

其一,侵扰私法自治的价值根基。契约自由是现代市场运作的基本原则,尽管私法不断公法化,意图填补契约自由的缺陷,但尊重意思自治的前提条件未曾改变。所有金融交易的结构设计、利益分配依赖于金融合同。公序良俗本是原则性条款,即便“九民纪要”也仅以金融安全、公共秩序和国家金融政策等作枚举,监管政策却以此借道“胁令诸侯”,会使司法裁量权失之规范,造成行政权对私人自治的否定性评价被直接代入民商事领域,[51]合同效力被否定的情形多发。

其二,降低司法稳定的裁判预期。金融市场变化快,监管相机性突出,规章颁布或修订周期短,运动式的金融整顿是常态,如股权众筹、场外配资、互联网金融、虚拟货币交易等,起初监管支持,后出于风险防控目的被严管,[52]金融商事合同经常出现过渡期(如资管新规)之规定。但回归司法防线,若泛化比附于易变的规章文件,可能导致同一案件因规章变化而发生不同的效力评价,带来周期性的类案不同判。而司法权威很大程度来源于可预期性,泛化的引用规章将弱化司法形式理性,增大司法的不确定性。

其三,影响金融市场的机制创新。金融发展离不开创新,而创新意味着非循规的突破,诸多变革都是在监管缝隙中产生。根据“金融的法律理论”,制度规范也是金融市场的不稳定源,[53]商法应对规避法律之设计有更强的容忍度。[54]现实中监管规章已较严格,多通过限制复杂金融产品的可能性来减少风险,而公序良俗通道的泛化适用,进一步增加了市场主体创新合同设计的合规风险,这既包括规章文本上白纸黑字的要求,还暗含金融安全等公序原则对裁判的潜在加码,交易合同效力和履行的不确定性陡增,金融创新空间被压缩。

(二)金融司法监管化标准的选择困难症

之所以出现泛化情况,更根本的原因在于金融司法监管化标准不清晰,监管规章在何种情况被适用、公序良俗如何理解、监管规章和公序良俗的关系怎样,仍缺乏必要共识。

最明显的难点是如何界定金融监管规章范围。金融监管文件众多,除通过“令”颁布的规章外,还包括通知、批复、意见、办法、指引、回答等红头文件(按前文统计,规章与规范性文件数量倍比约为1∶20),按“九民纪要”表述似乎限于规章位阶,但其他低位阶的规范性文件亦有金融安全等公序考量,较规章而言其操作性和指引性更深入,面对规模庞大、内容繁杂的规范性文件,司法如何回应是不小的难题。此外,金融监管规章是否套用法律、行政法规之强制规定的效力性与管理性之划分?此二分标准同义反复、含混游移,已广受学界批判,[55]司法文件对此亦似是而非、模糊不明。[56]若弃之不取,监管规章之效力规定采取何种进路亦有待明确。更应关注的是,依《民法典》第153条规定,从法律位阶要求看,在不借道公序良俗通道时,规章仍面临合法性质疑。仅靠授权性立法解释进路,不仅法律位阶我国立法无明确规定,有待论阐;从内容来看,规章也非100%的补缺,不少规章文件无法弥补上位法的监管不能。[57]

不仅如此,广为适用的公序良俗通道还存在标准不清、类型不明之问题。我国法律未明定何为公序良俗,存在难以判断、难以证明、难以释理的难题,[58]“九民纪要”第31条试图通过枚举金融安全、市场秩序、国家宏观政策来细化类型,然而在司法纠纷处理中,公序良俗和社会公共利益往往被并用或混同。理论上,二者并非同一概念的不同表述,公序良俗是行为/手段,社会公共利益是权利/目的。以金融合同为例,前者规制的是合同这一法律行为,而后者是权利和义务增减这一目的。[59]公序良俗本应有“公序+良俗”的两重拆分,与金融监管更紧密的是公序,但因有良俗之道德要义的词组,界定复杂度也不免升高。即使理论可如此证成,现实中真正制约金融商事裁判的是缺乏类型化的释明。汪青松教授曾感言,“该规则深不可测,虽有成文的外观,却几乎完全置于司法机关的自由裁量权之下。”[60]

更复杂的是,金融监管规章和公序良俗到底是何种关系?二者适用顺序如何?监管规章影响合同效力的路径主要有授权性立法和公序良俗,看似并列,《民法典》第153条仿佛也采用了二元化立法模式,但实际应为递进关系,司法实务中后者更是论证核心和最后一道流程,鲜有单独的授权性规定之路径即可完成封闭说理,往往还需叠加违背公序良俗的理由,即公序良俗不是兜底的补充条款,而是目的性的要素条款。准此,问题是违反金融监管规章就一定损害公序良俗吗?不然,“九民纪要”给出了一定解释,依据规章的监管强度、市场秩序等因素来判定合同是否有效,违反规章不一定违背公序,不违背公序的规章不能适用。按最高人民法院解释,似乎公序良俗才是路径之根本,法律位阶并非关键。依此,为何还需多一道程序审查规章呢?可见,规范体系的衔接不明也是金融司法监管化的一道障碍。

(三)金融司法监管化“先天性”不足的隐忧

暂且搁置前述困扰,理想化地假设金融司法与监管能密合同步,监管规章的意旨、目的和内容可顺畅传导到金融司法的法槌上,此时,金融风险就能得到有效治理吗?答案很难有十足把握。金融监管规则虽有专业及时之优势,但亦有自身缺陷。

首先,囿于我国恪守金融分业监管架构,监管割裂问题较突出,监管易受部门利益影响而呈现单向管理思维定式,即便本质相同的产品,也可能适用不同规则,增加了司法适用难度和市场主体合规成本。以债券市场为例,[61]央行、证监会、银保监会、发改委、财政部“五龙治水”,公司信用类债券被人为分割为企业债、公司债和非金融企业债务融资工具,规则三分,各种规章纷繁混杂,此情况下若盲目适用低位阶规章,将使原本尚统一的司法陷于矛盾分割之境地,不仅无益于风险化解,反而在纠纷处理终端再次割裂了市场,加剧金融的不稳定性。类似问题还体现于大资管产品(银行理财、信托计划、证券资管、投资基金、保险资管),分业监管之下,各部门也通过“但书”条款进行混业产品的开发,但监管指标存在差异,本想限制刚性兑付,反而提高了通道价格。[62]

即使是专门、统一的金融规章,也可能存在俘获失灵等问题。金融监管规章毕竟由人设计,出现漏洞甚至偏离的情况并不奇怪,在我国金融实践中,仍有不少令人遗憾的文件,出现“实定法非法”问题。例如,在旷日持久的交易场所清理整顿中,行政处罚对非法期货交易的界定以国务院发布的两个规范性文件为准,[63]司法裁判亦以此为据,将一切的标准化合约、集中交易、 T+5之内的交易、份额化交易、权益人数超过200人的交易视为非法期货交易,合同作无效处理。然该规定未真正界分现货交易和期货交易目的之区别,而采取形式主义填空划叉的方法,在电子化背景下,上述标准已然不妥,盲目设限造成大量合法运作的现货交易平台被清理整顿,而非法平台则继续通过互联网成为影子场所。这种司法超越应然限度的尊重“捡了芝麻、丢了西瓜”,监管政策缺陷向司法延续,反而加剧了场外风险的衍生。[64]

再者,由于金融市场周期规律,金融监管政策易在安全保障和效率创新之间摇摆。金融监管和金融市场存在一定的背反现象,前者具备顺周期特征,后者需要逆周期调节抑制风险,二者遵循“创新—监管—再创新—再监管”的周期循环交替。[65]然而理论划分在现实中不可能完全落实。囿于监管滞后的缺陷,在明显的风险发生之际大多介入出台规章,但市场风险尚为潜在或迹象不突出时,监管可能存在过于自信或疏忽大意的过失,在审慎包容的理论美化下,放松对风险的警惕,互联网的P2P暴雷就是典型的例子。这种周期间隙的问题影响金融监管效果,而金融司法紧随监管规章的前后摇摆将进一步加剧风险的波状影响。实践中,频频出现“新老划断”的处置即是司法尴尬追随后无奈的权宜之计,司法设计出过渡期模式,期内对利用信托通道掩盖风险将表内资产虚假出表的业务,一般不认定无效,只是劝诫嗣后“从良”合规。[66]因此,保持司法谦抑的定力,避免盲目追随金融监管政策是化解金融司法周期之困的出路。

五、边界约束的可能:金融商法视角下的通道选择

没有完美的法律,只有合适的制度。金融司法监管化确有不少缺陷,但解决问题的关键不在于争议是去是留,而是如何确立清晰的边界约束,既不盲目僵化适用,避免司法对意思自治的不当侵扰,也不漠视割裂,保证司法对金融监管规则的敏感和尊重,努力在市场创新和金融安全之间寻得价值衡平之道。

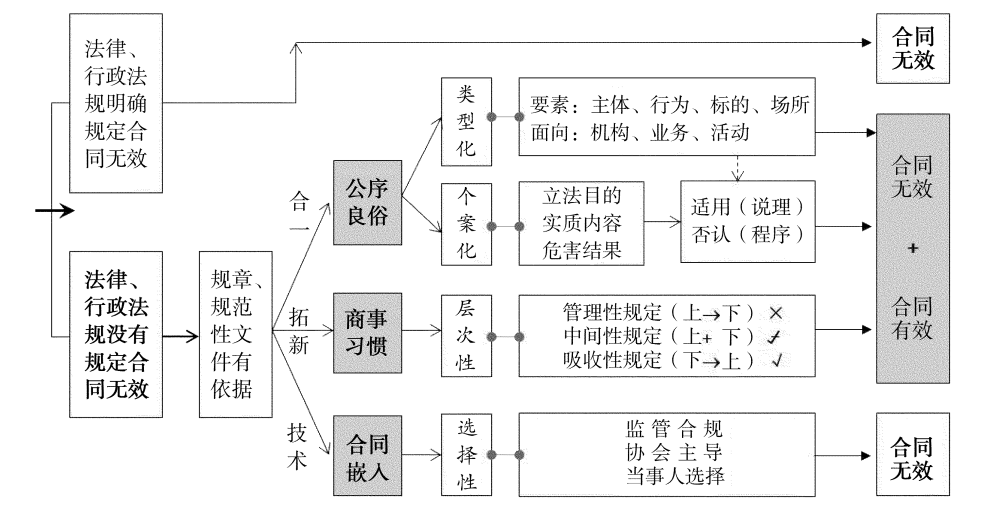

边界约束不能止于原则性的阐明,尚需借助具体进路展开。《民法典》第153条提供了基础根据,但这种抽象性较高的转介性规范,有待明确的参考要素、类型逻辑和程式化的操作方可转化适用。在金融监管规章没有被合宪性审查确立违法的前提下,金融司法对金融监管规章应保有尊重的底线;至于具体规章入围进路,应有体系化的衔接,以法秩序的统一为目标,笔者以融贯金融规制法、商法和民法的金融商法视角出发提炼三重通道(图2),分别是“合一型”的公序良俗、“拓新型”的商事习惯和“技术型”的合同嵌入,试图构建金融司法和金融监管协同的进路及边界。

图2金融司法监管化的技术路线

(一)“合一型”的公序良俗通道:类型化和个案化的展开

一个须理顺的基本逻辑是,《民法典》第153条的技术路线,应将金融监管规章的评判融入公序良俗通道。既有观点或强调分列,认为公序良俗与强制性规范是并列的裁判规范;[67]或含混地认为金融合同效力的认定不能径直使用公序良俗,而应审慎参考规章、规范性文件;[68]或主张强制性规范为特别法,应优先适用,公序良俗则是兜底条款。[69]诸此模棱两可的见解未厘清逻辑关系。笔者不赞同对153条第1款强制性规定进行扩张性解释,金融领域几乎任何规范文件都可寻得直接或间接的授权依据,此般将架空第1款的适用,也使第2款公序良俗失之必要。实际上,二者应是递进关系,最终指向社会公共利益的发现和权衡,即存在“金融监管规章(形式)→公序良俗(手段)→社会公共利益(目的)”的演绎逻辑。[70]现代法教义学不仅不排斥政策权衡和价值判断,更致力于形成价值判断的论证规则。“合一型”公序良俗通道即为超脱外在位阶形式而深入探究规制目的和规范意旨的体现。

依此,明晰公序良俗内涵尤为关键。金融市场的公序良俗,重在特殊的公序之阐释。类型化是抽象概念最佳的阐释方式,[71]要避免概念嵌套和范畴叠加造成二次界定的转化难题。民法典立法意见将危害金融安全、市场秩序作为合同无效事由,“九民纪要”又添加了国家经济政策,但如此界定尚显宽泛,不宜作公序良俗之次级表达。学者提出金融领域公序良俗类型可划为金融商业道德、金融交易公平、金融风险防控,[72]但显得要素不足、边界不清。也有学者进行精细化枚举,圈定金融机构准入、股权管理、股东资质及出资、关联交易管理、杠杆率及借贷利率、金融消费者保护等六方面,[73]然过于零散、内容重合、层次不一,且非均与系统性风险搭边。建议最高人民法院出台司法解释将影响合同效力的情形类型化,为金融司法审判提供整体思路。笔者认为,当以是否与防控系统性风险相关作为核心判定标准,先以“主体”(准入牌照、股东资质、经营范围)、“行为”(股权代持、关联交易、杠杆操作)、“标的”(嵌套层次、涉众情况、份额程度)、“场所”(交易机制、登记机制、结算机制)四重要素为基本类型,再按照“机构”(特殊的金控平台)、“业务”(混业的产品组合)、“活动”(新式的结构交易)的三维面向补足范围。依此,通过金融要素的周延提炼,对模糊抽象的金融风险予以场景化的一一拆解,可较全面地覆盖规章影响合同效力的内容类型。

考夫曼(Kaufman)曾言,“没有任何封闭的公理式法律体系”,[74]尽管有类型化之周章列举,亦不能覆盖全部类型,具体案件仍有新奇情况出现,法官适用金融监管政策时,须保持谦抑性,以理性充分的论证去规训实质价值的表达,避免描述型的同义概括和方法论上的盲目飞行,[75]说理应从三个层层递进的逻辑展开,“立法目的→实质内容→危害结果”形成论证链条。首先,要强调立法目的之一致性和规章的明确授权性,这是边界约束在论证中的体现。其次,实质内容应有“不抵触、不冲突、不违反”的要求,从法秩序统一性原理出发,不与高层级的法律、行政法规抵触,不与同层级其他规范冲突,不违反制定和发布的程序。[76]再者,危害结果方面应有不特定主体利益、市场交易秩序、金融安全和社会稳定影响的分析,并最终指向于社会公共利益的损害。换言之,商事合同效力认定的核心不在于金融活动是否从形式上违背了金融监管规则,而要探究其实质的影响效果。

这种效果评判的关键在于规范意旨和比例原则的适用,考量目的和手段的理性联系。判断金融监管文件是否影响合同效力时,须评估其是否有助于规范目的之达成,以及是否有必要使该合同无效。[77]具言之,先明确金融法律规定所保护的利益,其次考察合同无效的认定是否有利于实现该目的,再运用比例原则权衡是否存在其他成本更低的替代方式,[78]毕竟无效手段是对司法自治的最大限制,若可通过行政制裁等威慑和惩处的方式实现规范目的,则不必然判定合同无效。

无论类型化剖解,还是个案化论证,基于金融司法对监管专业性的尊重,原则当适用,若不适用,应留有程序上合理性审查的救济。这种不适用有双重考量,一是本体上依前述进路的判定不影响商事合同效力,二是衍生面上一旦适用可能造成风险外溢甚至引发系统性风险。虑及实践中金融规章纷繁、内容琐奥,程序审查可有三层次的叠加保障:一是法院内部的专门程序,须审判委员会集体讨论;二是须与金融监管部门沟通,请其协助进行立法目的说理和规制影响的阐释,并重点关注三类规则,即“否定型”的监管规则、“创新型”的裁判规则、“重大型”的可能引发传染性金融风险的规则;三是裁判文书中详细、规范地说明理由,避免落入法官形式化、抽象性的说理窠臼。[79]同时,若规章被认定为合同效力依据,也需为诉争当事人提供质疑的权利,毕竟不是所有规章都含有公共利益,这不仅有利于推动消极的司法审查,保障政策公允,也有助于优化政策竞争环境,提升法院对复杂金融案件的审判能力。[80]

必须交代的前提是,法官采用金融监管规章时应恪守穷尽法律的原则,限于填补法律漏洞之需。若有成文法律、行政法规规定无效情形,自应直接无效,此符合《民法典》第153条第1款文义逻辑,不必大费周章引入公序良俗进行二次贴名论证。此外,一旦认定合同无效,还应处理好已约定的交易安排,如王泽鉴教授所言,契约的无效,仅知不发生履行效力,而非不发生任何效力。实践中存在《深圳场外配资裁判指引》切割了合同效力与法律后果,将“无效合同作有效处理”,有违法律逻辑。实际上,合同无效与合同无效的法律后果是不同的法律概念,合同无效不是“终点”,纠纷的处置最终要涉及“真金白银”的责任分配,合同无效后须区分具体情况研判无效之成因来认定当事方责任。破局的方法在于可以缔约过失责任化解行政责任转化之难题,以诚实信用原则为基础,维护金融商事外观主义,保护因信赖先合同义务而产生的利益,追究当事人因过错程度对责任承担的比例。[81]

(二)“拓新型”的商事习惯通道:正当基础和层次划分

既有研究和司法实践集中于“自上而下”的公序良俗进路,实际上亦有“自下而上”的商事习惯之进路可能。一则,法律基础存在正当性。《民法典》第10条从规范意义认可了习惯的法源地位,[82]学界也从商法漏洞填补视角,逐步倾向“商法→商事习惯→民法”的三位阶法源体系。[83]在缺乏法律、行政法规时,不宜直接划向民法合同自治的探寻,而应特别关注商事习惯,规章此时可有机会优先上位。二则,从核心内容看,不少金融监管规则吸收了商事习惯,是私法公法化之体现。金融规章贴合实践的外观、形式、模式,认可商事习惯并内化其中,对实践经验的筛选复制是其活力和专业根源,有学者即指出,金融商事关系的法律调整通过监管形式来实现。[84]三则,从形成过程看,不仅商事习惯影响监管规章,规章也有示范作用,具有培育商事习惯的可能,二者可相互转化。一般认为习惯是市场智慧、自发产生,但不代表不能对其引导,我们也要关注监管后天习得的“聪明”,随着反复博弈和经验积累,监管文件亦能为商事习惯提供借鉴。因此,监管规章也可被解释为商事习惯,进而寻求一种新的进入金融审判的通道。

以商事习惯为切入通道,优点何在?商事习惯源于多次反复的市场交易和渐进的反馈调整,强调实践性和普遍性,借助该通道可较有效地契合司法对确定性和稳定性的要求。同时,可充分使用私法逻辑、商业逻辑而非政策逻辑检验金融监管规章,更符合商事主体的内生性合规需求,也有利于将实践中非理性、间歇的、运动式规则排除于司法裁判准据之外,更易被商主体接受、认可和遵循,从而有益于消弭金融监管和私法自治的张力。[85]

当然,并非所有金融监管规章均能纳入商事习惯,也应有判识标准,笔者认为可有三层次划分。若是对市场习惯的吸收性监管规定,如证监会颁布的场外融资、证券经纪、账户借用、场内交易、净额结算等规定,是对商事交易安全实践方案的制度认可,此时可将监管规章纳入商事习惯通道。若监管规章仅是纯粹管理性规定,强调对主体设立、组织形式、内部治理等内容限制,如禁止小额贷款公司跨区域发放贷款的规定,即是行政管理和控制风险的监管独断之体现,[86]此规章内容明显与营利扩张天性的商事习惯相悖,不宜借助习惯途径进入司法审判影响合同效力。实践中还有不少中间性监管规定,既有对商事实践的吸收,也暗含监管的考量加工,这应通过法官论证说理进行审慎判断。在司法判定时,法官要避免受传统民事纠纷经验的主观影响,要尊重商事习惯的事实品格,对极具行业性、技术性的商事惯例的证明交由主张的一方当事人承担,以全景揭示论证说理的利益网和价值链,但同时应留有依职权主动查明习惯的权利,确保案件能得到及时妥当的裁判。

作为一种新解释路径,商事习惯与公序良俗的关系如何处理?金融监管规章作为习惯融入合同效力判断准据有其优势,但这并不意味着其能完全替代公序良俗的路径,应强化配合机制,发挥补充支撑的作用。一则习惯本身暗含公序良俗内涵,从习惯法的构成要件看,包括前提要件(存在法之漏洞)、组成要件(主观认可,客观具有反复性)和排除要件(不悖于公序良俗),[87]《民法典》亦如此规定,二者价值判断紧密;二是商事习惯的识别亦有难度,这不仅是因为民事思维主导使司法对商事习惯缺乏特殊关注,还是由于习惯的界定亦依赖法官裁量,受主观认知制约,标准并不清晰,存在空置虚化的风险,甚至比公序良俗更“虚幻”。理论上其可作单独的拓新进路,但从适用的稳定性和准确性出发,目下相对妥适的方案是构建“习惯→公序良俗”的二元适用顺位过滤机制,强化对金融监管规章“入法”的校验及约束,避免对监管规章的规范意义做扩大解释。

(三)“技术型”的合同嵌入通道:选择性的监管规则植入

无论公序良俗通道,抑或商事习惯方法,仍是以司法对监管规章的事后判断为中心,当事人交易时无法对规章是否影响合同效力有事前明确的预期,且部分复杂的交易嵌套本身就存在避法动机,即便后续规章在司法解释说理下“入法”也难以真正服众,案件仍有履行困难或被上诉的问题。从风险治理视角看,事后进路虽能以个案审判影响后续合同预期,进而形成一般性的市场影响,但此类模式核心功用在于事后风险的分配处置,金融市场由于契约繁多、涉众和衍生的特点,风险预防更为关键,也是成本收益更高的方案。

一种可行的思路是借助规制性私法(regulatory private law)理念[88]在合同制定时直接按照金融监管要求植入合同条款,合同不仅是契约群当事人私人风险分配的行为规范,也是规范交易流程、保护公序公益的重要载体。利好有二,一方面,充分利用金融监管规章之“规制”内容,增强公法规范参与私法自治的正当性,推进公私法协同。金融监管规则内容多是风险预防的义务规定,对金融机构的审慎经营和合规运作织就了细密网络,很多监管要求即是对民商事义务的细化要求(如各种担保质押等)。这些规则若仅限于监管机构执法,既难以为金融消费者获悉,也不被金融司法熟知,而通过私法主体的主动选择适用,将纵向法改为水平法,可直接带入司法,通过合同的约束力和履行力解决争议,无需引致性的公法规范之论证说理,也有助于消除法官缺乏处理复杂难题专业能力的疑虑。另一方面,能减少私法主体的合规成本和合同设计交易成本。相对于交易方的沟通讨论,金融监管规则已是经过实践检验、相对成熟的样本,具有实质公平的考虑,可直接采用或参照。

更进一步而言,私主体对哪些规章法条进行选择也是不小的难题。解决方案是金融监管部门将监管规则进行义务化表达,制定类似格式合同的交易标准条款。[89]具体由监管部门主导、行业协会制定,实践已有不少先例,如衍生品交易主协议、私募投资人适当性核查文本、募集说明书限制性条款、公司债券受托管理人执业行为准则等。[90]这些标准化条款并非强制市场主体引入到合同文本,仍要根据主体意愿自主决定是否及如何适用,以此实现柔性选择和刚性样本的平衡,避免监管过度渗透。此外,即使最及时的金融监管规则内容往往也滞后于市场,适用场景应限于相对成熟的金融交易。对新型交易产品、结构或模式,监管要审慎地发布标准文本条款,避免市场主体群体效益的跟风迎合,进而影响市场创新的空间。同时,加强对监管机构发布标准文本指引的程序性约束。囿于历史体制改革的原因,目前我国仍为金融分业监管架构,部门利益竞逐问题突出,本质无殊异的金融产品可能会有不同监管部门及其治下协会发布的不同文本,如衍生品主协议即有中国银行间市场交易商协会、中国证券业协会、国际掉期与衍生工具协会的三个版本。为减少市场合规成本、增强对监管部门的约束,建议在金融监管部门发布标准条款文本前,先交于国务院金融稳定发展委员会(2023年金融监管机构改革后为中央金融工作委员会)备案,同时借鉴立法审议的“三读”机制,公开向市场征求意见,明确公共利益的核心关注点。并且,定期由行业协会对样本协议进行“压力测试”,确保内容条款的更新和完善,以期在自治、监管和司法中寻得稳定的衡平之道。

综上,三种通道构成了法秩序统一的严密脉络,其不应定位为分散“并联”的论证逻辑,而应是递进“串联”的判定思路。公序良俗强调“自上而下”的制度对接,商事习惯凸显“自下而上”的筛选判断,合同嵌入则是“水平方向”的意思自治。若三者出现竞合,当如何适用?笔者认为,应本着商业判断为先的底线,以市场规律限制监管的武断。首先,基于尊重意思自治的原则,若有合同的规章植入设计,应优先适用;其次,强调商事习惯的适用,由司法对市场惯例进行直接连接,约束监管的主观臆断;最后,兜底式地考量公序良俗类型化的说理进路。由此,以市场商事逻辑弱化监管政策逻辑,既强调司法主动的介入选择,同时亦留有参研监管规章的可能。当然,无论采用何种进路,司法都须留有底线性的裁量空间,在事实和文本来回穿梭的同时,时刻谨遵系统性风险评判和社会公共利益分析的主线。质言之,司法在有序选择通道的同时,仍应保有灵活取舍的可能性,以此最大程度地实现监管和司法的协同。

六、结语:金融司法和金融监管动态协同的追问

法律规范位阶的选择,不仅是立法政策问题,也是司法政策问题,离不开特定社会环境的影响。[91]既有的法律、行政法规之法源位阶限制在行政权和司法权之间打造了风险隔离墙,在减少部门利益干预和地方政策侵扰中发挥了重要作用。一般案件无需跨越二者边界,司法恪守谦抑中立即可,但金融市场不断变化,通过嵌套、刚兑、通道、资金池、错配等工具进行的创新层出不穷,即便金融专家也不敢自称是体系化的熟稔者。实践中案件的复杂性、公众性、衍生性十分突出,由于传统私法解释力不足、金融法供给粗疏,监管当局颁布的融汇金融商法内容的规章,实际织就了密集的合规网,成为市场主体的主要参照,而法律、行政法规更多是原则规定和正当性赋权赋责的“傀儡”,对这些实际主导的低位阶规则,金融司法不能漠视。

在全球金融风险愈发不可预期、监管政策不断收紧之际,法国、德国、西班牙、荷兰等欧陆为主的大陆法系国家亦陆续将监管规则引入合同效力判定,有学者更是指出,“次贷危机后,合同(法)一直在欧洲金融监管的阴影之下”。[92]我国司法因政治话语的寻求、裁判正当性的背书和效率促进的考核等需要,竞相贴合金融监管规则,但囿于边界不清、进路不明,实践中存在规章泛化适用问题,引发了不少质疑,甚至出现司法独立性沦陷之言论。但不能就此因噎废食,金融司法监管化是我国金融深度发展、风险治理探索不得不回应的命题。破局之关键在于司法和监管寻得协同之道:既划通路径,围绕公序良俗、商事习惯和合同嵌入的三重进路“扩宽通途”,同时明确边界约束,突破表面法律位阶之区分,以文件内容规范意旨为导向,以比例原则为标尺,以危害结果是否引发系统性风险为评判,进行法益的审慎平衡,使判决“有礼”、“有力”和“有理”,[93]以此实现对金融市场的有效监管,维护金融稳定。

任何机制的完善都不是单一进路。在明确金融司法如何选择规章的同时,还要进一步提高金融监管(规章)质量,减少监管逆周期影响。金融司法和金融监管不是平行宇宙,如奥哈(OIha)教授所言,二者是硬币的一体两面,[94]权力的设置不代表关系的区隔,纠纷处置需要二者有效协同。金融司法也要创新,打破法条主义束缚,走向包容性司法,[95]推动金融监管的治理和金融立法的完善,这项任务更复杂,着实考验法官的前瞻意识、创新能力和专业素养。此外,即便本文主张金融司法监管化边界要清晰,也要认清金融的复杂现实,非黑即白的边界并不存在,由于法的安定性和社会变迁之间的张力,中间地带将一直存在,间隙只可减少,不会完全消弥。或许这正是市场创新和法治完善的动力,那些不完善的未解之谜驱动着二者动态演进,金融司法的试错丰富着金融法治的生命力、创造力和适应力。

【注释】

?武汉大学法学院助理教授,法学博士。

本文系国家社科基金重大项目“我国资本市场制度型开放的法律体系构建研究”(22&ZD204)的阶段性成果。

[1]参见李逸凡:《金融周期若干重要理论问题研究述评》,载《学习与实践》2019年第8期,第47-59页。

[2]See Jihad C. Dagher, Regulatory Cycles: Revisiting the Political Economy of Financial Crises, IMF Working Paper WP/18/8,2018, pp.1-9.

[3]参见王博、张少东:《中国的金融结构演进与监管周期》,载《南开学报(哲学社会科学版)》2019年第4期,第56-57页。

[4]参见邓纲、吴英霞:《穿透式监管如何嵌入合同治理——以“天策公司和伟杰公司股权代持纠纷一案”为例》,载《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2019年第3期,第112页。

[5]参见最高人民法院(2017)最高法民终字第529号民事判决书。

[6]参见李建伟:《行政规章影响商事合同效力的司法进路》,载《法学》2019年第9期,第185-186页。

[7]参见宋辉:《金融司法的金融监管功能及其权力界限》,载《大连理工大学学报(社会科学版)》2022年第2期,第102页;鲁篱:《论金融司法与金融监管协同治理机制》,载《中国法学》2021年第2期,第201页。

[8]See Olha O. Cherednychenko, Freedom of Contract in the Post-Crisis Era: Quo Vadis ?,10 European Review of Contract Law 396-401(2014);陈秋竹:《金融监管规则介入司法裁判的合理性及其限度》,载《南方金融》2021年第3期,第82-83页;赵尧:《金融司法监管化的逻辑审视》,载《华中科技大学学报(社会科学版)》2020年第5期,第78页。

[9]参见北京市高级人民法院(2021)京民终字第59号民事判决书。

[10]参见上海市第一中级人民法院(2020)沪01民终字第1158号民事判决书。

[11]参见湖南省高级人民法院(2020)湘民终字第1428号民事判决书;广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民终字第23692号民事判决书;山东省潍坊市中级人民法院(2020)鲁07民终字第6633号民事判决书;上海市徐汇区人民法院(2021)沪0104民初字第8809号民事判决书。

[12]参见辽宁省大连市中级人民法院(2022)辽02民终字第5322号民事判决书;最高人民法院第二巡回法庭(2017)最高法民终字第647号民事判决书;湖北省宜昌市中级人民法院(2018)鄂05民初字第327号民事判决书;上海金融法院(2019)沪74民终字第233号民事判决书。

[13]参见袁野:《“债权物权化”之范畴厘定》,载《法学研究》2022年第4期,第73-92页;蒋大兴:《论场外交易市场的场内化——非理性地方竞争对证券交易场所的负影响》,载《法学》2013年第6期,第50页;李安安、张仪昭:《结构化商事交易的“客体主体化”:兴起、挑战与法律因应》,载《经贸法律评论》2020年第1期,第26-40页。

[14]参见张妍:《“大资管”时代的行业监管困境与出路》,载《中国法律评论》2019年第2期,第194页。

[15]参见苏盼:《司法政策与监管政策的竞争——基于信用卡纠纷裁判的观察》,载《财经法学》2020年第1期,第148页。

[16]最高人民法院(2018)最高法民申字第1513号民事裁定书;广东省高级人民法院(2018)粤民终字第1427号民事判决书;云南省高级人民法院(2019)云民初字第96号民事判决书。

[17]参见同前注[7],宋辉文,第100页。

[18]新旧司法解释分别是:2003年《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释〔2003〕2号),2022年《关于审理证券虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(法释〔2022〕2号)。

[19]参见同前注[7],鲁篱文,第196页。

[20]参见刘骏:《法院影响金融监管的可能路径》,载《甘肃政法大学学报》2020年第6期,第82页。

[21]参见黄忠:《违法合同的效力判定路径之辨识》,载《法学家》2010年第5期,第56页。

[22]参见广东省深圳市前海合作区人民法院(2019)粤0391民初字第1417号民事判决书。

[23]参见湖南省长沙市雨花区人民法院(2018)湘0111民初字第1869号民事判决书。

[24]参见广西壮族自治区高级人民法院(2021)桂民申字第1332号民事裁定书;北京市高级人民法院(2021)京民终字第403号民事判决书;辽宁省沈阳市沈河区人民法院(2021)辽0103民初字第7605号民事判决书;最高人民法院(2019)最高法民再字第97号民事判决书。

[25]关于合同自由限制的历史演进和理论学说,参见许德风:《合同自由与分配正义》,载《中外法学》2020年第4期,第977-980页; See Mark Pettit, Freedom, Freedom of Contract, and the Rise and Fall,79 Bosten University Law Review 306-310(1999)。

[26]参见孙晓勇:《防范化解金融风险的司法逻辑》,载《法律适用》2022年第12期,第26页。

[27]参见苏永钦:《只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁——从法典学的角度评价和展望中国大陆的民法典》,载《厦门大学法律评论》2020年第1期,第28页;梅夏英:《民法权利思维的局限与社会公共维度的解释展开》,载《法学家》2019年第1期,第17-22页。

[28]关于民法逻辑与商法思维的差异,详见郑彧:《民法逻辑、商法思维与法律适用》,载《法学评论》2018年第4期,第87-88页;刘志伟:《私法规范对金融创新的回应》,载《经贸法律评论》2021年第5期,第101-103页。

[29]See Iman Anabtawi & Steven L Schwarcz, Regulating Ex Post: How Law Can Address the Inevitability of Financial Failure,92 Texas Law Review 96(2013).

[30]参见冯果、张阳:《证券侵权民事赔偿标准确立的内在机理与体系建构》,载《证券法苑》2018年第2期,第119页。

[31]参见徐英军:《金融风险生成的契约群逻辑及其法律规制》,载《法学评论》2020年第6期,第65页。

[32]See Katharina Pistor & Chenggang Xu, Incomplete Law,35(1) New York University Journal of International Law and Politics 938-944(2003).

[33]参见邢会强:《政策增长与法律空洞化——以经济法为例的观察》,载《法制与社会发展》2012年第3期,第117-118页。

[34]截至2022年12月31日,通过北大法宝,以金融、银行、证券、保险、信托为关键词检索出现行有效的规范性文件数量分别为1012、5363、2220、1790、157部。

[35]See Zhang Yang & Andrew Godwin, Administrative Enforcement of Insider Trading in China: An Empirical Study,39(2) The Company and Securities Law Journal 112(2022).

[36]参见张建伟、李妍:《复杂性、法律适应性与金融法之艺术》,载《金融法苑》2016年第1期,第3页。

[37]See Nicholas Calcina Howson, Enforcement without Foundation ?—Insider Trading and China' s Administrative Law Crisis,60(4) American Journal of Comparative Law 957(2012).

[38]See Jonathan R. Macey, The Regulator Effect on Financial Regulation,98(3) Cornell Law Review 591(2013).

[39]See Iain MacNeil, Regulatory Rules and Private Claims,7(2) Law and Financial Markets Review 68(2013).

[40]See Michael Moran, Understanding the Regulatory State,32(2) British Journal of Political Science 391(2002).

[41]参见施天涛:《商事关系的重新发现与当今商法的使命》,载《清华法学》2017年第6期,第149页。

[42]参见黄忠:《民法如何面对公法:公私法关系的观念更新与制度构建》,载《浙江社会科学》2017年第9期,第70页。

[43]截至2022年12月31日,对539部金融规章“目的条款”分析,以上词语出现频率高达95.36%。

[44]参见黄韬:《“金融安全”的司法表达》,载《法学家》2020年第4期,第73-74页。

[45]参见侯猛:《最高人民法院如何规制经济——外部协调成本的考察》,载《法商研究》2004年第4期,第58-68页。

[46]参见吴冬兴:《论部门规章在商法中的价值补充功能及其规范实现——从“合同违反部门规章无效”的司法认定切入》,载《法律方法》第34卷,第302-303页。

[47]以陕西和吉林为例,《陕西省高级人民法院绩效考核及奖金分配实施细则(试行)》规定,法官绩效考核包括办案数量(60%)、办案质量(10%)、办案效率(6%)、办案效果(9%)、综合考核(15%)。吉林也类似,办案数量占比亦为60%。参见杨铜铜:《法官绩效考核制度的非司法化困境及其调试》,载《法制与社会发展》2022年第3期,第85-114页。

[48][美]卡斯·桑斯坦:《选择的价值:如何做出更自由的决策》,贺京同等译,中信出版社2017年版,第15页。

[49]参见姚明斌:《“效力性”强制规范裁判之考察与检讨——以〈合同法解释二〉第14条的实务进展为中心》,载《中外法学》2016年第5期,第1276-1277页。

[50]参见李学尧、刘庄:《矫饰的技术:司法说理与判决中的偏见》,载《中国法律评论》2022年第2期,第91页。

[51]参见赵霞:《金融司法监管化:动因、困境与调适》,载《商业经济与管理》2022年第5期,第75页。

[52]参见冯果、蒋莎莎:《论我国P2P网络贷款平台的异化及其监管》,载《法商研究》2013年第5期,第29-37页。

[53]See Katharina Pistor, Towards A Legal Theory of Finance, Columbia Law School Working Paper 196/2013, p.35.

[54]参见崔建远:《民事合同与商事合同之辨》,载《政法论坛》2022年第1期,第16页。

[55]参见冉克平:《论效力性强制规范与私法自治——兼析〈民法总则〉第153条第1款》,载《山东大学学报(哲学社会科学版)》2019年第1期,第150页;朱庆育:《〈合同法〉第52条第5项评注》,载《法学家》2016年第3期,第159-160页。

[56]《民商事合同案件指导意见》第15条规定,“违反效力性强制规定的,人民法院应当认定合同无效;违反管理性强制规定的,人民法院应当根据具体情形认定其效力。”

[57]例如,有学者称《私募投资基金监督管理暂行办法》对股权的提及,不论是依文义、体系、目的还是历史解释、逻辑常识,都无法弥补上位法对股权基金的监管不能。(我国的《证券投资基金法》未涵盖产业基金和创业基金,私募基金的三足分立已是市场之痼疾,私募基金条例正在颁行)。参见张艳:《私募投资基金行业自律监管规则研究》,载《证券市场导报》2017年第5期,第69-78页。

[58]参见蒋大兴:《超越商事交易裁判中的“普通民法逻辑”》,载《国家检察官学院学报》2021年第2期,第16页。

[59]参见杜一华、尹鑫鹏:《金融监管规章影响合同效力的公序良俗通道研究》,载《河北法学》2020年第11期,第126页。

[60]汪青松:《商事合同效力判定中公共利益条款适用的泛化与矫正》,载《当代法学》2020年第6期,第105页。

[61]参见冯果、张阳:《不能忽视的债券市场分层:基于破解市场流动性困局的思考》,载《华东政法大学学报》2021年第2期,第89-100页。

[62]参见王乐兵:《资产收益权视角下资管交易的穿透式规范》,载《政法论坛》2022年第5期,第170-171页;刘志伟:《金融法中混业“但书”规定之反思》,载《法学研究》2019年第6期,第93页。

[63]2011年,国务院发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2021〕38号),2012年又紧随其后颁布《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)。

[64]参见吴越:《现货与期货交易的界分标准与法律规制》,载《中国法学》2020年第2期,第48页。

[65]See Samuel G. Hanson et al., A Macroprudential Approach to Financial Regulation,25(1) The Journal of Economic Perspectives 5(2011);李有、沈伟:《金融司法的安全和效率周期之困——以“职业放贷人”司法审判为切入》,载《中国法律评论》2020年第5期,第84-98页。

[66]参见最高人民法院(2020)最高法民终字第142号民事判决书。

[67]参见崔文星:《民法典视野下强制性规范和公序良俗条款的适用规则》,载《法学杂志》2022年第2期,第131页。

[68]参见同前注[51],赵霞文,第76页。

[69]参见耿林:《强制性规定与社会公共利益》,载《私法研究》2012年第2期,第113页。

[70]参见杨代雄:《〈民法典〉第153条第1款评注》,载《法治研究》2020年第5期,第124页。

[71]参见杨峰:《商法思维的逻辑结构与司法适用》,载《中国法学》2020年第6期,第166页。

[72]参见钱弘道、刘静:《金融司法监管化:形成、争议与未来》,载《社会科学战线》2022年第1期,第189页;参见同前注[59],杜一华、尹鑫鹏文,第131-132页。

[73]参见赵霞、王德明:《围绕防范系统性风险界定公序良俗的范围》,载《法律适用》2020年第24期,第108-114页。

[74][德]亚图·考夫曼:《类推与“事物本质”——兼论类型理论》,吴从周译,学林文化事业有限公司1999年版,第42页。

[75]参见舒国滢、王夏昊、雷磊:《法学方法论》,中国政法大学出版社2018年版,第175页。

[76]实践中有案例已开始依此逻辑展开,如徐峰与广东南粤银行股份有限公司长沙分行债权转让合同纠纷案,湖南省长沙市雨花区人民法院(2018)湘0111民初字第1869号民事判决书。

[77]See B. S, Markesinis, W. Lorenz & G. Danneman, The German Law of Obligation, The Law of Contract and Restitution: A Comparative Introduction 180(Clarendon Press 1997).

[78]参见同前注[8],陈秋竹文,第85页;叶林、蒋平:《论股权代持违反强制性规定之效力》,载《重庆大学学报(社会科学版)》2022年第2期,第207页;黄维平、成卓玲:《明股实债的司法审查:标准选择与裁判逻辑的反思》,载《证券法苑》2021年第2期,第305页。

[79]参见同前注[7],鲁篱文,第204页。

[80]参见同前注[8],赵尧文,第77-78页。

[81]参见周荃:《金融领域中监管与司法的博弈与融合》,载《法律适用》2020年第8期,第40页。

[82]《民法典》第10条:“处理民事纠纷,应当依照法律;法律没有规定的,可以适用习惯,但是不得违背公序良俗”。

[83]参见钱玉林:《商法漏洞的特别法属性及其填补规则》,载《中国社会科学》2018年第12期,第91页;李建伟:《论商事习惯的法源位阶》,载《中国法学》2022年第5期,第243-262页。

[84]参见同前注[41],施天涛文,第146页。

[85]参见程晓红:《金融监管规章能否作为习惯进入商事审判?》,载《南方金融》2022年第5期,第94-95页。

[86]参见江西省抚州市中级人民法院(2022)赣10民再字第9号民事判决书。

[87]参见彭诚信:《论〈民法总则〉中习惯的司法适用》,载《法学论坛》2017年第4期,第24-34页。

[88]See Hanoch Dagan, Between Regulatory and Autonomy-Based Private Law,22(5) European Law Journal 653(2016).

[89]参见同前注[7],宋辉文,第102-103页。

[90]See Della Negra, The Private Enforcement of MiFID Conduct of Business Rules,10 European Review of Contract Law 592(2014).

[91]参见赵元松:《行政规范性文件的私法效力判定——兼论〈民法典〉第153条的司法适用方法路径》,载《山东法官培训学院学报》2021年第5期,第95页。

[92]See Mads Andenas & Federico Della Negra, Between Contract Law and Financial Regulation: Towards the Europeanisation of General Contract Law,28(4) European Business Law Review 514(2017).

[93]参见曹磊:《核心价值观融入判词的三维场景及其功能》,载《法学论坛》2022年第5期,第129页。

[94]See Olha O. Cherednychenko, Two Sides of the Same Coin: EU Financial Regulation and Private Law,22 European Business Organisation Law Review 147(2021).

[95]参见王奕、李安安:《法院如何发展金融法——以金融创新的司法审查为中心展开》,载《证券法苑》2019年第3期,第842页。

0人赞

+1

0人赞

+1