作者:斯伟江吴布达严涵

发布时间:2025-08-28 13:30:58

题记:

现代股市,必须由现代制度来监管,不可用弓马时代“法不可知、威不可测”的方式。

斯伟江、吴布达、严涵 按语:

本文是斯伟江律师因中国证监会拒绝公开“操纵证券市场认定标准”的政府信息,而向北京金融法院起诉证监会一案的代理词。

现代化的国家金融市场,需要现代化的制度管理。很难想象,在车水马龙的都市,如果没有明确的限速/红绿灯等交通规则,后果会如何,但可以想见,对驾驶员和行人,都有相当的危险。当前,在一边严打证券期货违法犯罪、一边强制要求市值管理、而且行政违法与刑事犯罪没有明显边界的大背景下,如果没有透明、合理的“操纵证券市场”认定标准,全凭执法者的自由裁量、或者不为外人所知的“抽屉文件”,那么广大股民将会动辄得咎,甚至经历牢狱之灾,这将严重影响股市的长远健康发展。

中国证监会拒绝公开“操纵证券市场认定标准”的主要理由有二:一是,斯伟江律师提出的不是信息公开申请,而是针对证监会如何理解适用《证券法》的“咨询”;二是,根据《立法法》,只有全国人大可以解释法律,证监会无权对《证券法》操纵证券市场的标准作出解释。

我们认为,证监会的上述理由并不成立:一方面,信息公开申请并不是“咨询”,在合理合法的情况下,所申请的信息,即证监会“操纵证券市场认定标准”应当客观存在,但作为抽屉文件不予公开。因为中国证监会作为全球第二大股市的监管者,在历年操纵证券市场行政处罚中,使用了50多个认定指标(见附件),这些指标体系庞杂,具有极强的技术性,不可能完全依赖于某个承办人个人临时拍脑袋的想法,一定需要一个成文的操作指引(否则将是一场灾难);另一方面,类比同为专业监管机构的国家知识产权局,就制定了《商标审查审理指南》和《专利审查指南》,向社会公布,为公众提供指引,也接受社会(尤其是专业人士)的监督,形成良性互动,并不违反《立法法》。证监会也可以、而且应该有“操纵证券市场认定标准”。

中国证监会在制定和公布“操纵证券市场认定标准”上的尸位素餐、在操纵证券市场行政处罚中的随性而为、在操纵证券市场刑事案件中的越权出具行政认定函,与证监会现任主席吴清公开宣讲的“健全监管制度机制,提升监管效能”、“重塑基础制度和监管底层逻辑”等等理念背道而驰,也缺乏全球第二大股市监管者应有的专业水准、和气度风范。我们认为证监会的答复,是在“装傻”,或是为了维持自己没有交通规则,他们就是口含天宪的交通规则,是一种懒政,也是一种不讲理的治理。

让我们共同期待,一个公开透明、科学合理、边界清晰的“操纵证券市场认定标准”,尽快与广大股民见面!

让我们共同见证,北京金融法院,作为监管者的裁判者,是否有足够的担当,依法判决中国证监会败诉!即便我们败诉,我们也认为,我申请,我诉讼,我推动,对促进中国股市的健康发展,尽自己的绵薄之力。顾炎武先生诗,“远路不须愁日暮”,何尝不是我们启动诉讼的初心。

以下为代理词正文

尊敬的北京金融法院:

我们接受原告委托,就本案发表代理意见如下,我们认为被告中国证监会的信息公开答复行为、以及行政复议行为,证据不足、适用法律法规错误、超越职权和滥用职权、程序违法、且明显不当,依法应当撤销被告“证监信息公开〔2025〕25号”《政府信息告知书》,并判决被告在法定期限内重新做出政府信息公开行政行为,并撤销被告“〔2025〕147号”《行政复议决定书》。

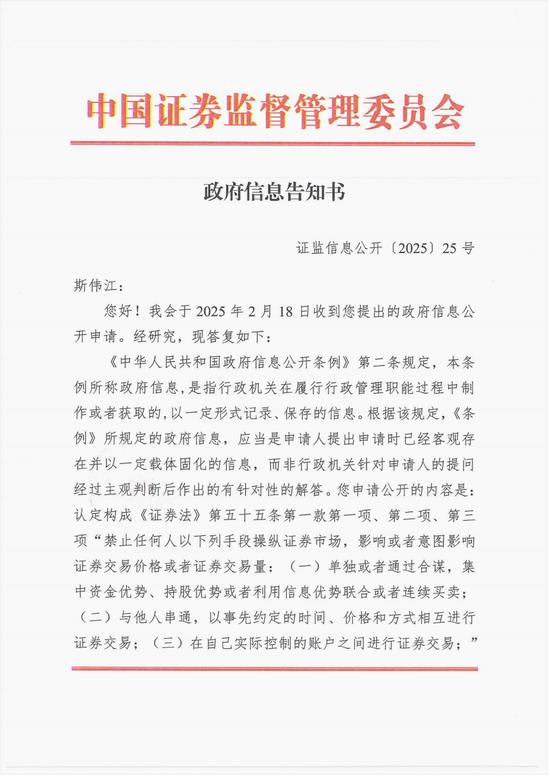

一、信息公开申请、答复、及复议情况。

2025年2月17日,原告向被告提出政府信息公开申请,要求公开:认定构成《证券法》第五十五条第一款第一项、第二项、第三项“禁止任何人以下列手段操纵证券市场,影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量:(一)单独或者通过合谋,集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖;(二)与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易;(三)在自己实际控制的账户之间进行证券交易;”项下“单独或者合谋”、“资金优势”、“持股优势”、“联合或者连续买卖”、“以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易”、“在自己实际控制的账户之间进行证券交易”、“影响证券交易价格或者证券交易量”、“操纵期间”、“违法所得”、“因果关系”、“证明标准”等的具体认定标准(尤其是:具体的操纵行为认定标准、具体的构成操纵的数量标准、以及是否剔除正常交易和市场因素等)的信息,包括但不限于相关规章、规则、指引、制度、函件、文件等信息。

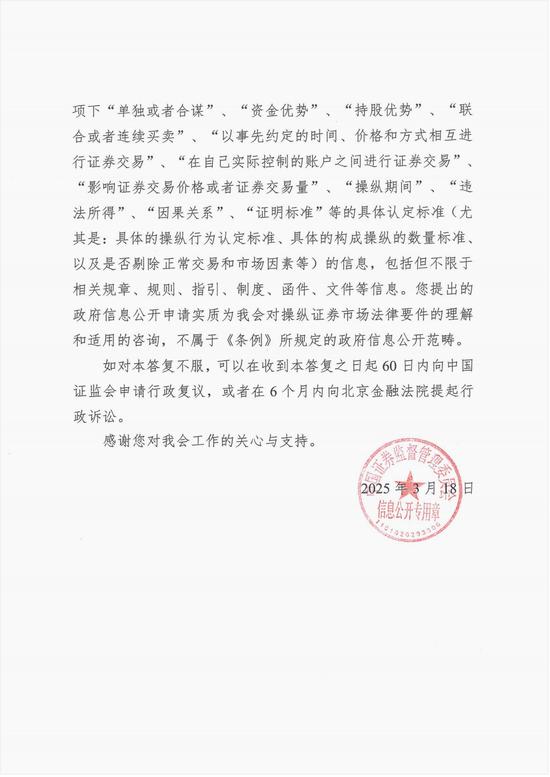

2025年3月18日,被告作出“证监信息公开〔2025〕25号”《政府信息告知书》,认为:“您提出的政府信息公开申请实质为我会对操纵证券市场法律要件的理解和适用的咨询,不属于《条例》所规定的政府信息公开范畴。”原告对此《政府信息告知书》提起复议。

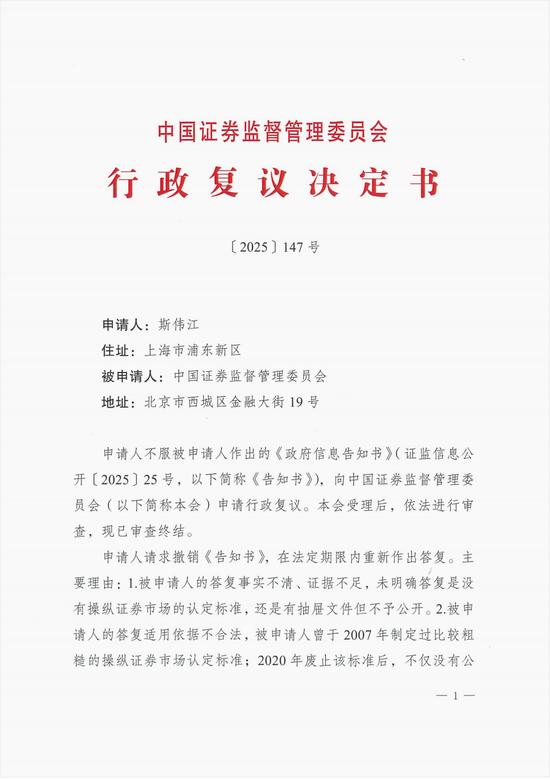

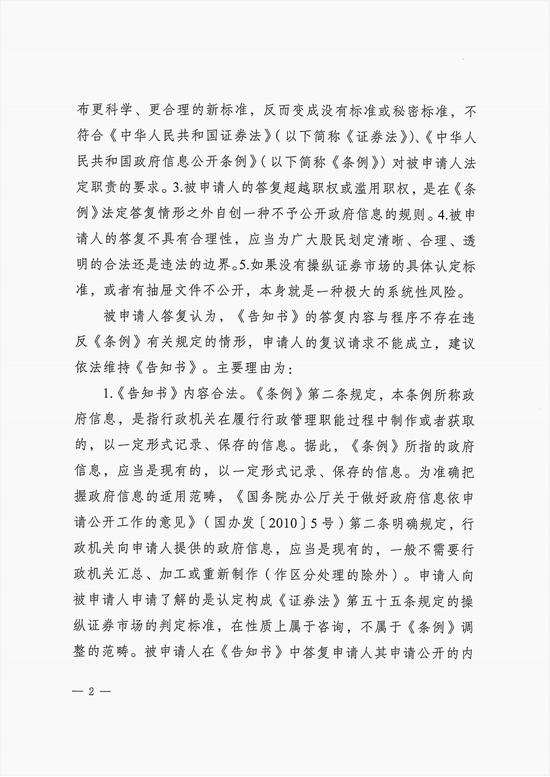

2025年6月5日,被告作出“〔2025〕147号”《行政复议决定书》,认为:“公民、法人或其他组织以申请政府信息公开为名,请求解答相关事项疑问,属于向政府提出咨询,不属于政府信息公开申请。本案中,关于申请人申请公开的《证券法》第五十五条规定的操纵证券市场的具体认定标准信息,该信息公开申请实质为申请人就操纵证券市场法律要件的理解和适用的咨询,不属于《条例》第二条规定的政府信息的范畴。据此,被申请人在法定期限内,针对申请人政府信息公开申请作出的答复,具有事实和法律依据,并无不当。”决定维持被告作出的《政府信息告知书》(证监信息公开〔2025〕25号),并指出申请人不服本复议决定,可在收到本复议决定书之日起15日内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、被告的答复证据不足,事实不清。原告申请的信息明确指向被告在履行行政管理职能过程中已经制作、并以一定形式记录、保存的信息,符合条例的规定,被告未答复究竟是根本没有操纵证券市场的认定标准的信息,还是有该信息,但作为抽屉文件不予公开,反而以“咨询”相搪塞,系证据不足、事实不清。

1、申请信息合法,被告应当明确答复有或者没有这样的政府信息,而不能以所谓“咨询”相搪塞。

首先,申请信息具有客观性、可提供性、明确指向已经制定和记录下来的文件。

被告声称,原告申请事项不明确,是让行政机关通过主观判断去猜测原告的诉求,不符合条例的规定,属于不适格的政府信息公开申请,认为原告的申请是一种咨询。

被告的这种借口,明显与事实和法律不符。

因为,原告要求被告公开“认定《证券法》项下操纵证券市场”的具体“行为标准”、“数量标准”、“是否剔除正常交易和市场因素”等信息的文件等(下称“申请信息”)。“申请信息”明确指向已经制定和记录下来的文件,即具有明确的客观性、和可提供性,符合《政府信息公开条例》的规定。

其次,在合法、合理的情况下,“申请信息”应当是“现有的”,不需要被告主观判断,也无需被告再汇总加工、或重新制作,可以直接公开。

被告《答辩状》声称,根据《国务院办公厅关于做好政府信息依申请公开工作的意见》第二条,行政机关向申请人提供的政府信息,应当是现有的,一般不需要行政机关汇总、加工或重新制作。进而直接得出原告是咨询,不是申请信息公开的结论。

但是,原告所申请的信息,在合法、合理的情况下,应当就是现有的、无需汇总、加工或重新制作,可以直接公开。

因为,作为全球第二大股市的监管机关,哪怕权力再大、人员再多,具体的案件也终归要由具体的承办人办理。历年来,被告在众多认定操纵证券市场的行政处罚中实际使用了至少多达50个具体的认定指标。(详见附件)

这些标准具有极强的技术性,体系庞杂,不可能完全依赖于某个具体承办人个人拍脑袋的想法(想选哪个指标选哪个指标,想定多少标准就定多少标准)。

所以,从善意和善治的角度,“申请信息”应当存在。

再次,被告不能因为害怕回答没有标准而被批评尸位素餐、或者回答有标准但不公开而被批评秘密执法,就以答非所问的方式,将申请信息曲解为咨询,拒绝履行法定的信息公开义务。

如果按照被告的逻辑,声称原告所申请的政府信息是一种咨询,那么,理论上,只要原告无法说出具体的文件名称或文号,无论原告对政府信息描述的多么具体,行政机关都可以用“咨询”相搪塞,拒绝履行政府信息公开义务。而如果真的有抽屉文件,被告又不履行主动公开义务,原告又无从知悉具体文件名或文号(或者根本没有文号),就将陷入一种死循环,造成事实上的“秘密法”,或者任意认定(或者任意不认定)他人违法。真正变成古人所批评的:刑不可知,则威不可测。股市是现代金融制度的核心创设之一,岂可用弓马时代的方式来治理!

如果按照被告对“申请信息”的所答非所问,将架空政府信息公开制度的立法本意,有违依法治国之根本。

总之,对于“申请信息”,按照《政府信息公开条例》,应当:“检索后答复”。如果没有,就坦率地回答没有。如果有,就公开,或者说明不公开的理由。这种打太极拳的做法,不符合法律,也不够透明。

2、被告的答复,证据不足、事实不清。

被告的答复,含混不清、前后矛盾。

答复首先暗示,似乎被告并没有具体的认定操纵证券市场的标准。答复说,政府信息“应当是原告提出申请时已经客观存在并以一定载体固化的信息,而非行政机关针对原告的提问经过主观判断后作出的有针对性的解答”,似乎表明客观上不存在以一定形式固化的“认定标准”。

但是,答复末尾,似乎又在暗示被告有相关抽屉文件,但不公开。因为被告没有直接按照《信息公开条例》回答“经检索不存在该政府信息”。而是,另辟蹊径,称原告提出的是“我会对操纵证券市场法律要件的理解和适用的咨询,不属于《条例》所规定的政府信息公开范畴”。这种答复,显然不符合法律规定,详见后述。

所以,被告的答复,证据不足、事实不清,依法应当撤销,重新答复。

二、被告的答复适用法律法规错误。被告2007年曾制定过比较粗糙的操纵证券市场认定标准,该标准2020年被废止后,不仅没有公布更科学、更合理的新标准,反而变成没有标准或者秘密标准。不进步,反退步,不符合《证券法》、《政府信息公开条例》对被告法定职责的要求。

1、被告的答复,适用法律法规错误,属于背弃、架空明确的法律规范,违法向一般条款逃逸。

被告没有明确答复,究竟是根据《政府信息公开条例》的哪一条、哪一款,作出的答复决定?

如果被告没有以特定载体制定操纵证券市场具体认定标准,那么,根据《政府信息公开条例》第三十六条第四项,应当答复“经检索没有所申请公开信息的,告知原告该政府信息不存在”。

如果被告有以特定载体制定操纵证券市场具体认定标准,但拒绝公开,同样应当说明,系根据《条例》的什么规定不予公开。

被告不能架空《政府信息公开条例》第三十六条对答复方式的明确规则,直接逃向第二条的一般条款,然后将明确的信息公开申请,偷换概念为“咨询”。这种做法显然于法无据。

2、制定并公开监督管理证券市场的规则和制度,是被告的法定职责,被告依法应当制作“申请信息”并向社会公开。

《证券法》第一百六十九条规定,国务院证券监督管理机构在对证券市场实施监督管理中履行下列职责:(一)依法制定有关证券市场监督管理的规章、规则,并依法进行审批、核准、注册,办理备案;(二)依法对证券的发行、上市、交易、登记、存管、结算等行为,进行监督管理;……。第一百七十四条第一款规定,国务院证券监督管理机构制定的规章、规则和监督管理工作制度应当依法公开。

根据上述规定,被告依法应当制作“申请信息”并向社会公开。

3、被告2007年曾对申请信息制作过比较粗糙的文件,后于2020年废止,此后无法在公开渠道找到申请信息的相关文件。

被告2007年发布了《证券市场操纵行为认定指引(试行)》(证监稽查字〔2007〕1号),对上述“申请信息”做了比较粗糙的规定。

但是,上述操纵指引于2020年10月30日被《关于修改、废止部分证券期货制度文件的决定》废止,在《决定》的起草说明中,未给出废止该操纵指引的理由。

此后,被告不仅没有公布更科学、更合理的新标准,反而变成没有标准或者秘密标准,不符合《证券法》、《政府信息公开条例》对被告法定职责的要求。国家治理,应该积小善为大善,积硅步以致千里,如何能不进反退呢!

4、证监会援引《立法法》声称无权解释法律,进而不能制作“操纵证券市场”认定标准,是在曲解《立法法》,是对自身职责的尸位素餐。就像国家知识产权局颁布《商标审查审理指南》和《专利审查指南》,正是对其法定的商标、专利管理职责的践行,并不会被认为违反《立法法》。

被告辩称,证监会无权对《证券法》第五十五条作出法律解释。其认为,操纵证券市场系《证券法》第五十五条规定的违法行为。《证券法》由全国人民代表大会颁布,属于法律。《立法法》第四十八条第一款规定,法律解释权属于全国人大常务委员会,证监会认为,其无权解释法律。

被告的这种说法,依法不能成立。

首先,制定并发布“操纵证券市场的相关标准”并不是《立法法》意义上的解释法律,而是依法履行证监会监管职责的必要、且合法的方式。

《立法法》第四十八条规定,法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会。法律有以下情况之一的,由全国人民代表大会常务委员会解释:(一)法律的规定需要进一步明确具体含义的;(二)法律制定后出现新的情况,需要明确适用法律依据的。

《证券法》规定的具体含义是明确的,第五十五条规定,“禁止任何人以下列手段操纵证券市场,影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量:(一)单独或者通过合谋,集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖;(二)与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易;(三)在自己实际控制的账户之间进行证券交易;……”

而真正需要的,是证监会在履行证券市场监管职责过程中,制定具体的认定标准,这不是立法解释,而是证监会对自身法定职责的履行。

其次,同为专业化监管机关的国家知识产权局,就制定了《商标审查审理指南》和《专利审查指南》,并向社会公布,作为其行使行政管理职权的重要方式。

对于《商标法》、《专利法》所规定的诸如“商标相同、近似”、“专利的新颖性、创造性”等专业化问题,在上述指南中,就有明确的对相关法律条文的释义,也有详细的审查标准和审查方法,还有具体的示例。这正是对其法定的商标、专利管理职责的践行,并不会被认为违反《立法法》。

同理,证监会也应当对“操纵证券市场认定标准”专业问题,制定和发布相关指南。

三、被告的答复超越职权或者滥用职权。是在《政府信息公开条例》法定答复情形之外,自创一种不予公开政府信息的规则。

被告答复称:“不属于《政府信息公开条例》所规定的政府信息公开范畴。”

但是,《政府信息公开条例》并没有任何条文授权行政机关可以如此答复。

对于如何进行政府信息公开答复,《政府信息公开条例》做了明文规定,第三十六条:对政府信息公开申请,行政机关根据下列情况分别作出答复:(一)所申请公开信息已经主动公开的,告知原告获取该政府信息的方式、途径;(二)所申请公开信息可以公开的,向原告提供该政府信息,或者告知原告获取该政府信息的方式、途径和时间;(三)行政机关依据本条例的规定决定不予公开的,告知原告不予公开并说明理由;(四)经检索没有所申请公开信息的,告知原告该政府信息不存在;(五)所申请公开信息不属于本行政机关负责公开的,告知原告并说明理由;能够确定负责公开该政府信息的行政机关的,告知原告该行政机关的名称、联系方式;(六)行政机关已就原告提出的政府信息公开申请作出答复、原告重复申请公开相同政府信息的,告知原告不予重复处理;(七)所申请公开信息属于工商、不动产登记资料等信息,有关法律、行政法规对信息的获取有特别规定的,告知原告依照有关法律、行政法规的规定办理。

纵观上述答复情形,被告的答复,不属于以上任何一种。被告实质是自创了一种不予公开政府信息的规则,系对《政府信息公开条例》违法且不恰当的自由裁量或违法的理解适用,属于超越职权或者滥用职权。

四、被告的答复和复议行为,程序违法。

1、未经检索,径行做出答复,违反法定程序。

首先,被告未履行检索程序,违反法定程序。根据《政府信息公开条例》第三十六条:对政府信息公开申请,行政机关根据下列情况分别作出答复:……(四)经检索没有所申请公开信息的,告知原告该政府信息不存在。……

其次,被告也未尽到举证义务。根据《最高人民法院关于审理政府信息公开行政案件适用法律若干问题的解释》第五条第二款:“(六)被告主张政府信息不存在的,应当就其已尽合理检索义务等事实举证或者作出合理说明。”

2、即便被告认为原告申请的信息不明确,被告也未履行法定告知义务,系违反法定程序。

在庭审中,被告声称,原告的申请不够明确,但是,即便被告认为原告申请不明确,依法,也应当先履行告知义务,要求原告予以明确,而不能径直拒绝公开。

根据《政府信息公开条例》(2019修订)第三十条规定:“政府信息公开申请内容不明确的,行政机关应当给予指导和释明,并自收到申请之日起7个工作日内一次性告知申请人作出补正,说明需要补正的事项和合理的补正期限。”

被告显然也未履行必要的告知义务,系程序违法。

五、被告的答复,明显不当。被告作为全球第二大股市的监管机关,应当为广大股民划定清晰、合理、透明的合法还是违法的边界,而不应尸位素餐。被告近年来的操纵证券市场行政处罚标准不统一,具有很大随意性,不符合依法行政、科学监管的法治精神,很可能会成为铸成冤假错案的温床。

就像高速公路的限速,交警必须明确公布禁止超过的时速(比如限速120公里/小时),并时常提醒司机不要超速。

而不能仅仅写“禁止开快车”,然后再由交警事后根据自己对“开快车”的“理解与适用”,来认定是否超速,并进行处罚。

否则,就没人敢开车上高速了,对国民的生活、经济的活力,一定是弊大于利。股市亦然。

然而,被告近年来的操纵证券市场行政处罚标准模糊、不统一,具有很大随意性,令广大股民百口莫辩!

比如,被告在不同的行政处罚决定书中,选取不同的指标,不同指标的数量也不同。

包括:

根据单日申买量达到相应比例的交易日占比(账户组申买量/同期市场同向申报量)%,分别有:10%、20%、30%、50%等标准;

申报价大于等于前一刻市场成交价申报买入股数当日账户组相应占比(即拉抬申买占比)的交易日占比%,分别有:50%、60%、70%等标准;

单日买成交量达到相应比例的交易日占比%,又分别有:10%、20%、30%、50%等标准;

申报价大于等于前一刻市场成交价申买成交股数当日账户组相应占比(即拉抬申买成交占比)的交易日占比%,还分别有:10%、15%、20%等。

至于,为什么是这些指标,为什么达到这些量就属于操纵证券市场,完全没有法律依据,也没有分析说理!

被告的处罚标准,具有很大随意性,且不为股民所知,不符合依法行政、科学监管的法治精神。

如果没有透明合理的标准,执法机关就可以有权任性,当运动来临时,或者请托出现时,无法防止滥用职权、命题作文的发生:反正没标准,我可以先认定违法,再统计指标,不管指标多小,我都可以处罚;或者我也可以先认为不违法,不管指标多大,我都可以不处罚!处罚还是不处罚,看领导意思、看关系、或者看心情。

六、如果没有“操纵证券市场”的具体认定标准,或者有“抽屉文件”不公开,本身就是一种极大的“系统性风险”。

1、证监会自己没有坚持三公原则,令广大股民无所适从。

《证券法》要求被告依法监管证券市场,做到公开、公平、公正,并防范系统性风险。

但是,如果没有“操纵证券市场”的具体认定标准,或者有“抽屉文件”却不公开,本身就是一种极大的系统性风险。

据报道,2012年,被告相关负责人接受采访时坦率地说:“法律出一个原则性的规定,是否触犯法律由我们认定。法律越原则我们越好操作”。

这种思想显然与法治理念背道而驰!因为,既然是依法行政、依法监管,就应当让民众清晰知道,违法、犯罪的红线在哪里,而不能像古代法家一样,“法不可知,则威不可测”。更不能像相声“小偷公司”那样“说你行你就行,不行也行;说你不行就不行,行也不行;横批:不服不行”。

令人悲哀的是,2012年采访中所提到的,拟修订的2007年《操纵指引》,此后干脆被废止了,也无替代这份《指引》的、更清晰明确的“违法”红线被制定和公布出来。从这个意义上说,那个采访中的被告负责人,他的目标实现了。但这,对于股市的长远健康发展,参与炒股的股民,可谓灾难。如果不把监管者的权力关进笼子,股民就更容易在没有准备的情况下,被关进了牢房!

2、在严打证券违法运动中,没有操纵证券市场认定标准,可能造成冤假错案发生,令股民动辄得咎。

2024年4月16日,被告联合多个部委发布《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》,要坚持零容忍要求,依法严打证券期货违法犯罪。

同期,案件数量大跃进,2024年5月15日被告官网发布《“长牙带刺”“严监严管”证监会持续加大证券期货违法行为打击力度——中国证监会2023年执法情况综述》:2023年,证监会查办证券期货违法案件717件,同比增长19%;作出行政处罚539件,同比增长40%,处罚责任主体1073人(家)次,同比增43%;市场禁入103人,同比增长47%;罚没63.89亿元,同比增长140%;向公安机关移送涉嫌证券期货违法犯罪案件和线索118件。

3、证监会还强制要求部分上市公司进行市值管理,理论上市值管理必然影响股票交易价量,没有操纵证券市场认定标准,市值管理将难免成为“犯罪陷阱”。

更严重的是,2024年11月6日,被告发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》,强制要求部分上市公司进行市值管理。而“市值管理”,理论上都可能会影响股票交易价格或交易量。没有操纵证券市场认定标准,市值管理将难免成为“犯罪陷阱”。

4、证监会在大量操纵证券市场刑事案件中,违法违规、超越职权出具《行政认定函》,肆意认定被告人构成“操纵证券市场”,由于证监会没有公开、公平、公正的“操纵证券市场认定标准”,令被告人百口莫辩,难免造成冤假错案。

在近年来的证券市场严打中,证监会在大量刑事案件中违法违规、超越职权出具《行政认定函》,认定相关的行为属于操纵证券市场,但是又没有标准的情况下,就让大量的被告人百口莫辩,无法避免冤假错案的发生。

总之,当前,在一边严打证券期货违法犯罪、一边强制要求市值管理、而且行政违法与刑事犯罪也没有明显边界的大背景下,如果没有透明、合理的“操纵证券市场”认定标准,全凭被告的自由裁量、或者不为外人所知的“理解与适用”“抽屉文件”,那么广大股民、以及参与“市值管理”的主体,未来可能会动辄得咎,在毫无准备的情况下,被认定为“操纵证券市场”违法、甚至会遭遇刑事追诉、经历牢狱之灾。如果广大股民,动辄得咎、无所适从、人人自危,将严重影响股市的长远健康发展。

广大股民可能会忽视有没有认定标准,自认为没那么重要,但当渔网的网眼可以自由伸缩时,没有一个人是安全的,另外机构投资者和法律界会关心此标准,因为会涉及到人身安全和财产安全,这对股市的长治久安是很关键的标准。一条马路如果没有明确的限速和红绿灯,后果会如何,可想而知,原告恳请贵院,以国事善治为重。

根据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条:行政行为有下列情形之一的,人民法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为:(一)主要证据不足的;(二)适用法律、法规错误的;(三)违反法定程序的;(四)超越职权的;(五)滥用职权的;(六)明显不当的。第七十九条规定,复议机关与作出原行政行为的行政机关为共同被告的案件,人民法院应当对复议决定和原行政行为一并作出裁判。

综上,请求贵院,依法判决撤销“证监信息公开〔2025〕25号”《政府信息告知书》,并判决被告在法定期限内重新做出政府信息公开行政行为,并判决撤销被告“〔2025〕147号”《行政复议决定书》。

此致

北京金融法院

原告:斯伟江

代理人:吴布达 严涵

日期:2025年8月21日

附件:

证监会众多处罚指标举例

证监会作为证券市场的监管者,要求广大股民坚持公开、公平、公正的三公原则。但是,证监会自身,在认定操纵证券市场的标准问题上,没有做到最基本的公开原则,而从其历年几十个操纵证券市场行政处罚案例中,也很难看出履行了“公平”、“公正”原则,因为其适用的认定指标具有极大的随意性,甚至到2025年晚近的处罚中,压根就没有使用任何认定指标。同时,由于其没有公开、科学、透明的认定标准,往往令被处罚者百口莫辨,这完全不符合依法、科学监管的法治理念,不利于证券市场长远、健康的发展。

证监会行政处罚指标众多,但没有合法和科学的依据,无法防止命题作文,先认定违法,再统计指标,不管指标是多少都可以处罚的滥用职权行为。

2024年证监会对操纵证券市场行为做出并已公开的行政处罚决定书中,大多使用统计指标认定行为违法。但是,对于这些指标的边界在哪里,为什么是这些指标,以及达到多少就属于“操纵证券市场”,并没有明确的标准。

此外,我们可以看到,证监会的行政处罚,在2021年到2024年间,还或多或少使用了各种各样的指标,但是,2025年开始,竟然出现了没有使用任何指标,就直接认定构成操纵证券市场,并进行处罚情况。其行政执法的任意性可见一斑。

这些指标包括但不限于:期初持仓市值(元)、买入股票总量(股)、买入股票总金额(元)、卖出股票总量(股)、卖出股票总金额(元)、期末持仓市值(元)等;交易指标包括但不限于单日申买量排名第一的交易日占比%、单日申买量达到相应比例的交易日占比(账户组申买量/同期市场同向申报量)%、申报价大于等于前一刻市场成交价申报买入股数当日账户组相应占比(即拉抬申买占比)的交易日占比%、单日买成交量排名第一的交易日占比%、单日申买量达到相应比例的交易日占比(账户组申买量/同期市场同向申报量)%、申报价大于等于前一刻市场成交价申报买入股数当日账户组相应占比(即拉抬申买占比)的交易日占比%、单日买成交量排名第一的交易日占比%、单日买成交量排名前十的交易日占比%、单日买成交量达到相应比例的交易日占比%、申报价大于等于前一刻市场成交价申买成交股数当日账户组相应占比(即拉抬申买成交占比)的交易日占比%、以不低于市场卖一价或市价申买的股数占同期该账户组同向总申报量比例的日均值%、以不低于市场卖一价申买或以市价或以涨停价申买股数占同期该账户组同向总申报量比例的日均值%、以不低于市场卖一价或市价成交的股数占同期该账户组同向总申报量比例的日均值%、以不低于市场卖一价申买成交或以市价或以涨停价申买成交股数占同期市场总成交量比例的日均值%、账户组买成交量占当日市场成交量比例的日均值%、以不低于市场卖一价或市价申买的股数占同期该账户组同向总申报量比例的日最高值%、日最高占比值%(申买成交股数/同期市场成交量*100%)、申报价大于等于前一刻市场成交价申买股数市场占比%、大于等于前一刻市场成交价申买笔数账户组占比%、大于前一刻市场成交价申买笔数账户组占比%、申报价格大于前一刻市场成交价的价差、单日申卖量排名第一的交易日占比%、单日申卖量达到一定比例的交易日占比%、单日申卖量排名第一的交易日占比%、单日卖成交量排名前十的交易日占比%、单日申卖量达到一定比例的交易日占比%、以不高于市场买一价或市价申卖的股数占同期该账户组同向总申报量比例的日均值%、以不高于买一价申卖或以市价、跌停价申卖股数占账户组同向总申报量比例的日均值%、以不高于市场买一价或市价成交的股数占同期该账户组同向总申报量比例的日均值%、以不高于买一价申卖或以市价、跌停价申卖成交股数占账户组同向总申报量比例的日均值%、账户组卖成交量占当日市场成交量比例的日均值%、以不低于市场买一价或市价申卖的股数占同期该账户组同向总申报量比例的日最高值%、日最高占比值%(申卖股数/同期市场同向总申报量*100%)、日最高占比值%(申卖成交股数/同期市场成交量*100%)、操纵期间交易日参与率%、操纵期间存在反向交易的交易日参与率%、反向交易量占账户组交易量相应比例的交易日占比%、交易量占比%(日均值、单日最高)等;持仓指标包括但不限于,操纵期间单个交易日的相应持仓比例交易日所占比重%、操纵期间单日最高持仓比例%等;因果关系指标包括但不限于,盘中时段内股价涨幅2%以上且时段内买成交占比20%以上的交易日占比%、深证成指偏离度%等。

0人赞

+1

0人赞

+1